परिचय

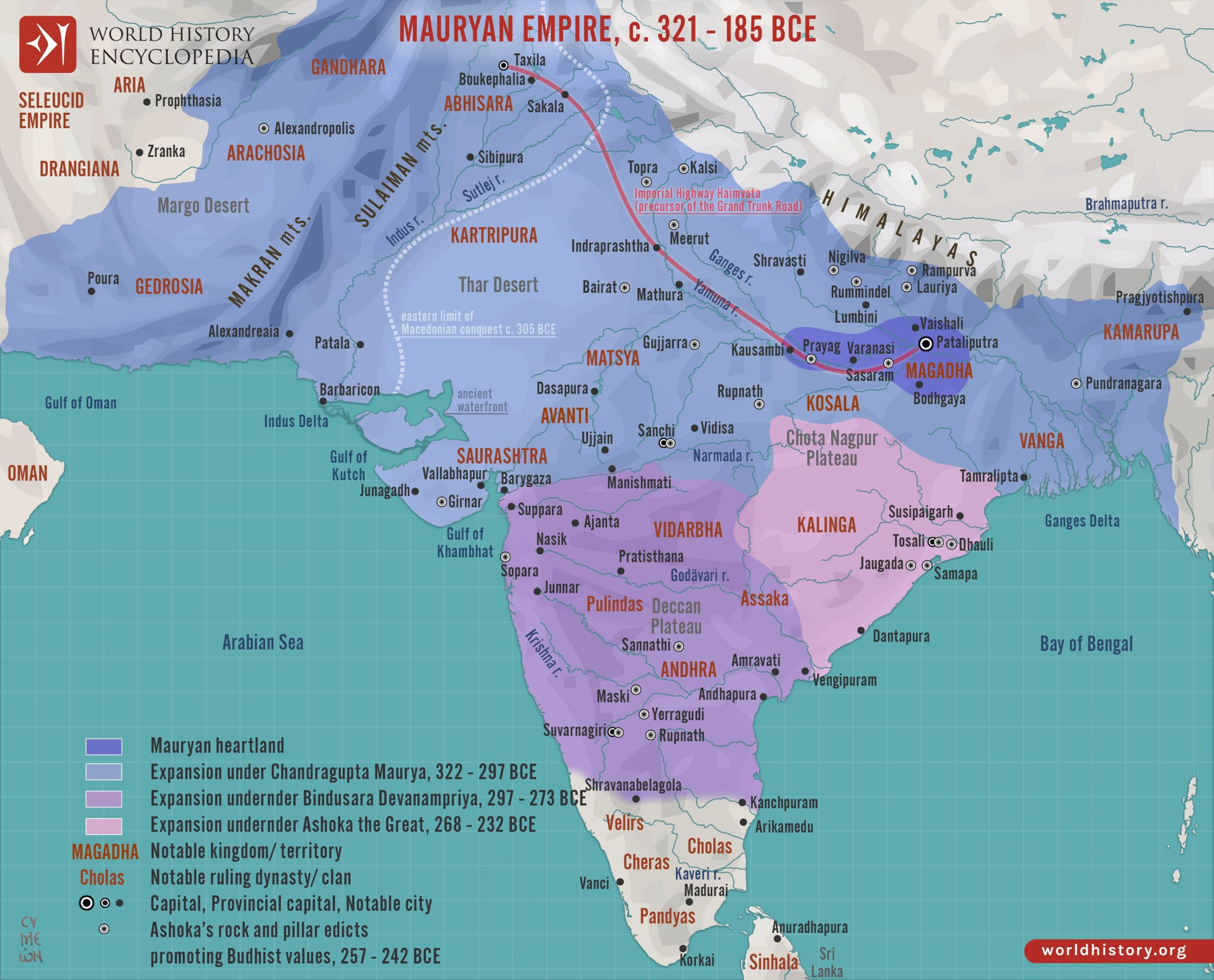

मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत में भौगोलिक दृष्टि से व्यापक और शक्तिशाली राजनीतिक इकाई थी, जो 322 से 185 ईसा पूर्व तक फली-फूली। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपने गुरु चाणक्य (जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है) के रणनीतिक मार्गदर्शन में स्थापित, साम्राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से को एकीकृत किया, जिसमें आधुनिक भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में स्थित थी। मौर्य साम्राज्य अपने कुशल और केंद्रीकृत प्रशासन, अपनी विशाल सेना और सम्राट अशोक के अधीन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध है। साम्राज्य की विरासत भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण बनी हुई है, जो राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक विकास के एक महत्वपूर्ण युग का प्रतिनिधित्व करती है।

साम्राज्य का उदय

मौर्य साम्राज्य का उदय 326 ईसा पूर्व में उत्तर-पश्चिमी भारत पर सिकंदर महान के आक्रमण के बाद हुआ। हालांकि सिकंदर का अभियान अल्पकालिक था, लेकिन इसने क्षेत्र में सत्ता शून्यता और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी। युवा और महत्वाकांक्षी नेता चंद्रगुप्त मौर्य ने इस अवसर का लाभ उठाया। चाणक्य की चतुर सलाह के साथ, जिनके राजनीतिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र, राज्य कला के लिए एक खाका प्रदान करते हुए, चंद्रगुप्त ने अपनी शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया। उन्होंने नंद वंश को सफलतापूर्वक उखाड़ फेंका, जो 322 ईसा पूर्व के आसपास मगध पर शासन कर रहा था, इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चाणक्य की रणनीतिक सोच और चंद्रगुप्त की सैन्य शक्ति इस तेजी से विस्तार में सहायक थी। साम्राज्य शुरू में पश्चिम में फारस की सीमाओं से लेकर भारत के पूर्वी हिस्सों तक फैला हुआ था।

चन्द्रगुप्त मौर्य (लगभग 322-298 ईसा पूर्व)

चंद्रगुप्त मौर्य ने एक मजबूत और केंद्रीकृत राज्य की नींव रखी। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, साम्राज्य को नियुक्त अधिकारियों द्वारा शासित प्रांतों में विभाजित किया। उन्होंने एक बड़ी और सुव्यवस्थित सेना भी बनाई, जो इतने बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण थी। ग्रीक खातों के अनुसार, चंद्रगुप्त ने सेल्यूसिड साम्राज्य के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे, जिसकी स्थापना सिकंदर के सेनापतियों में से एक सेल्यूकस I निकेटर ने की थी। 305 ईसा पूर्व में एक संधि के परिणामस्वरूप मौर्यों ने सिंधु नदी के पश्चिम में क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। चंद्रगुप्त ने अंततः अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में अपना सिंहासन त्याग दिया, और माना जाता है कि उन्होंने जैन धर्म अपना लिया, अपने अंतिम वर्ष एक तपस्वी के रूप में बिताए।

बिन्दुसार (लगभग 298-272 ईसा पूर्व)

चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार जारी रखा, खास तौर पर दक्षिणी भारत के दक्कन क्षेत्र की ओर। उन्होंने हेलेनिस्टिक दुनिया के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे, कथित तौर पर यूनानी राजदूत उनके दरबार में आते थे। हालाँकि उनके शासनकाल का विवरण उनके पिता और पुत्र की तुलना में कम दर्ज है, लेकिन बिंदुसार को साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता को और मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है, जिससे उनके उत्तराधिकारी अशोक के शासनकाल का मार्ग प्रशस्त हुआ।

अशोक महान (लगभग 268-232 ई.पू.)

बिन्दुसार के पुत्र अशोक को भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक माना जाता है। शुरू में, अशोक ने विस्तारवादी नीति अपनाई, जिसकी परिणति 261 ईसा पूर्व के आसपास क्रूर कलिंग युद्ध में हुई। कलिंग (आधुनिक ओडिशा) की विजय के परिणामस्वरूप भारी रक्तपात और पीड़ा हुई, जिसने अशोक को बहुत प्रभावित किया। विनाश के पैमाने से अभिभूत, अशोक ने एक गहरा परिवर्तन महसूस किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। इस धर्मांतरण ने उनके शासनकाल और मौर्य साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया।

अशोक का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और शिलालेख

धर्म परिवर्तन के बाद अशोक ने एक नीति अपनाई धम्म (धार्मिक आचरण), अहिंसा, करुणा, सत्य और सहिष्णुता के बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने साम्राज्य भर में स्तंभों, चट्टानों और गुफा की दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों की एक श्रृंखला के माध्यम से इन सिद्धांतों का प्रचार किया। विभिन्न प्राकृत भाषाओं में लिखे गए और ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए ये शिलालेख अशोक की नीतियों और सामाजिक कल्याण, धार्मिक सद्भाव और नैतिक शासन को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान, परिवार और बड़ों के महत्व और शांति और समझ को बढ़ावा देने पर जोर दिया। अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों और उससे आगे भी बौद्ध मिशन भेजे, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मौर्य प्रशासन

मौर्य साम्राज्य में अत्यधिक केंद्रीकृत और कुशल प्रशासनिक प्रणाली थी, जैसा कि विवरण में बताया गया है। अर्थशास्त्रसम्राट के पास सर्वोच्च अधिकार था, जिसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की एक परिषद होती थी। साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक पर एक वायसराय शासन करता था, जो अक्सर शाही परिवार का सदस्य होता था। प्रांतों को आगे जिलों और गांवों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक के पास राजस्व संग्रह, कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों का अपना समूह था। साम्राज्य में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी और रथ सहित एक बड़ी और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना थी। गुप्तचरों (गुढपुरुषों) का एक परिष्कृत नेटवर्क सम्राट को विशाल साम्राज्य के मामलों के बारे में सूचित रखता था। राजस्व प्रणाली अच्छी तरह से संगठित थी, जिसमें भूमि, व्यापार और विभिन्न अन्य स्रोतों से कर एकत्र किए जाते थे।

समाज और अर्थव्यवस्था

मौर्य समाज विविधतापूर्ण था और इसमें विभिन्न जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल थे। जब वर्ण व्यवस्था अस्तित्व में थी, मौर्य राज्य ने सामाजिक जीवन को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जिसमें राज्य सिंचाई और भूमि प्रबंधन में निवेश करता था। व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से फला-फूला, अच्छी तरह से बनाए गए सड़कों और जलमार्गों ने माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया। साम्राज्य के हेलेनिस्टिक दुनिया, दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के अन्य हिस्सों के साथ सक्रिय व्यापारिक संबंध थे। इस अवधि के दौरान बुनाई, मिट्टी के बर्तन, धातुकर्म और जहाज निर्माण जैसे विभिन्न शिल्प और व्यवसाय फले-फूले। मौर्य समाज में दास प्रथा भी मौजूद थी, हालाँकि इसकी सटीक प्रकृति और सीमा पर बहस होती है।

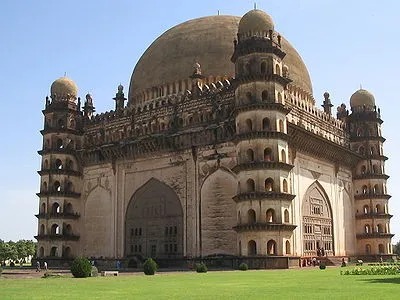

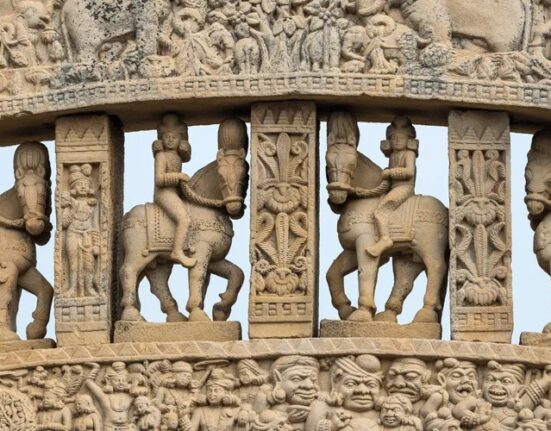

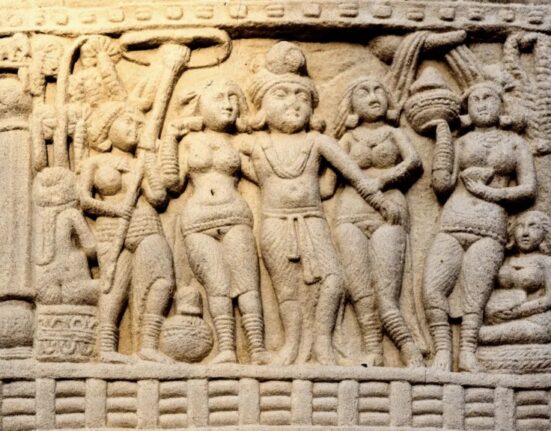

कला और वास्तुकला

मौर्य काल में कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण विकास हुआ, जो अक्सर बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अशोक के स्तंभ, उनकी पॉलिश की गई सतह और जटिल नक्काशीदार पशु की टोपियाँ (विशेष रूप से सारनाथ में सिंह की टोपियाँ, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है), मौर्य कला के प्रतिष्ठित उदाहरण हैं। बौद्ध अवशेषों से युक्त अर्धगोलाकार संरचनाएँ, स्तूप, पूरे साम्राज्य में बनाए गए थे, जो पूजा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। पाटलिपुत्र में शाही महल के खंडहर एक भव्य और प्रभावशाली संरचना का संकेत देते हैं। रॉक-कट गुफाएँ, जैसे कि बराबर गुफाएँ, भी इसी अवधि की हैं।

साम्राज्य का पतन

232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद, मौर्य साम्राज्य धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगा। इस गिरावट में कई कारक शामिल थे, जिसमें कमजोर शासकों का उत्तराधिकार शामिल था, जिनके पास चंद्रगुप्त और अशोक की दूरदर्शिता और प्रशासनिक कौशल का अभाव था। साम्राज्य के विशाल आकार ने प्रभावी ढंग से शासन करना मुश्किल बना दिया। आंतरिक विद्रोह और स्वतंत्र क्षेत्रीय शक्तियों के उदय ने भी केंद्रीय सत्ता को कमज़ोर कर दिया। आर्थिक तनाव और एक बड़ी सेना और नौकरशाही को बनाए रखने के वित्तीय बोझ ने भी इसमें भूमिका निभाई होगी।

अंतिम शासक और साम्राज्य का अंत

अशोक के बाद, मौर्य साम्राज्य पर कई कम प्रसिद्ध सम्राटों का शासन रहा। विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अपनी स्वतंत्रता का दावा करने के कारण साम्राज्य का आकार धीरे-धीरे छोटा होता गया। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी, जिसके बाद मौर्य वंश का अंत हुआ और शुंग साम्राज्य की स्थापना हुई।

प्रभाव और महत्व

मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को एक ही शासन के तहत एकीकृत करने वाला पहला साम्राज्य था, जिसने भविष्य के साम्राज्यों की नींव रखी। इसकी कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली ने बाद के शासकों के लिए एक आदर्श के रूप में काम किया। अशोक का बौद्ध धर्म में धर्मांतरण और उसका प्रचार धम्म भारत के धार्मिक परिदृश्य पर इसका गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा और इसने पूरे एशिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया। मौर्य काल की कला और वास्तुकला प्रारंभिक भारतीय कलात्मक उपलब्धियों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारतीय इतिहास में एक स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी विशेषता राजनीतिक एकता, कुशल शासन और सांस्कृतिक उत्कर्ष है।

परंपरा

मौर्य साम्राज्य को भारत के गौरवशाली अतीत के प्रतीक और उपमहाद्वीप में राजनीतिक एकता की संभावना के प्रमाण के रूप में याद किया जाता है। अशोक के शिलालेखों का उनके नैतिक और प्रशासनिक अंतर्दृष्टि के लिए अध्ययन जारी है। सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय पहचान का एक शक्तिशाली प्रतीक बना हुआ है। मौर्य काल भारत की ऐतिहासिक चेतना में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में कार्य करता है, जो मजबूत केंद्रीकृत शासन और बौद्ध सिद्धांतों को व्यापक रूप से अपनाने और बढ़ावा देने के युग को उजागर करता है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें