परिचय

सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें पारंपरिक रूप से लगभग 563 - 483 ईसा पूर्व माना जाता है, प्राचीन भारत के एक आध्यात्मिक शिक्षक और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बुद्ध ("जागृत व्यक्ति") के रूप में पूजनीय, उन्हें बौद्धों द्वारा एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जिन्होंने पूर्ण मुक्ति (निर्वाण) प्राप्त की और दूसरों को भी इसे प्राप्त करने का मार्ग सिखाया। एक शाही परिवार में जन्मे, सिद्धार्थ ने दुखों का अंत करने के लिए अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन का त्याग कर दिया। चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित उनकी शिक्षाएँ बौद्ध दर्शन का मूल आधार हैं और दो सहस्राब्दियों से अधिक समय से दुनिया भर में आध्यात्मिकता और विचारों को गहराई से प्रभावित करती रही हैं।

प्रारंभिक जीवन और भविष्यवाणी

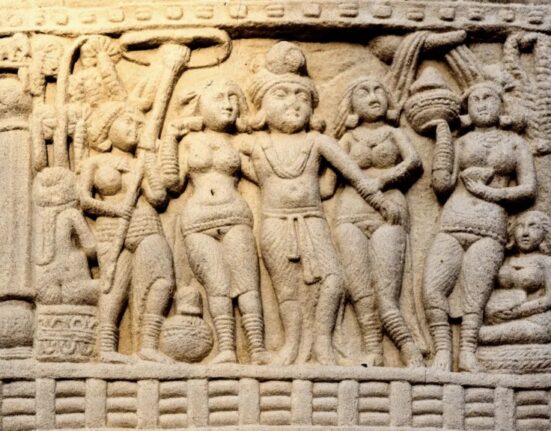

सिद्धार्थ गौतम का जन्म आधुनिक नेपाल और भारत की सीमा के पास लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य वंश के निर्वाचित प्रमुख थे, और उनकी माँ रानी माया थीं। बौद्ध परंपरा के अनुसार, रानी माया ने बिना किसी यौन संपर्क के सिद्धार्थ को गर्भ धारण किया और शाल वृक्ष को पकड़े हुए खड़े होकर बच्चे को जन्म दिया। उनके जन्म के कुछ समय बाद, ऋषि असिता ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा (चक्रवर्ती) बनेंगे या एक महान पवित्र व्यक्ति। उनके पिता, उन्हें एक शक्तिशाली शासक बनाने की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें दुख और कठिनाई की वास्तविकताओं से बचाया।

आश्रययुक्त पालन-पोषण

सिद्धार्थ का पालन-पोषण कपिलवस्तु के महल की दीवारों के भीतर वैभव और विलासिता में हुआ। उन्हें बेहतरीन शिक्षा प्रदान की गई और सांसारिक सुखों में लिप्त किया गया। उनके पिता ने सावधानीपूर्वक सुनिश्चित किया कि उन्हें जीवन के किसी भी अप्रिय पहलू, जैसे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से बचाया जाए। सोलह वर्ष की आयु में, उन्होंने अपनी चचेरी बहन यशोधरा से विवाह किया और बाद में उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुल था। अपने आरामदायक जीवन के बावजूद, सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि वह एक चिंतनशील स्वभाव के थे और अपने अस्तित्व की सतहीता से उन्हें बेचैनी हो रही थी।

चार जगहें

29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ महल की दीवारों से बाहर निकले और उन्हें चार ऐसी चीजें देखने को मिलीं, जिन्होंने उन पर गहरा प्रभाव डाला और उनकी आध्यात्मिक खोज को प्रेरित किया। ये थे:

- एक बूढ़ा आदमी: कमज़ोर और जीर्ण-शीर्ण, एक छड़ी के सहारे झुका हुआ, उम्र बढ़ने की अनिवार्यता को दर्शाता हुआ।

- एक बीमार आदमी: एक दुर्बल करने वाली बीमारी से पीड़ित होना, बीमारी की सार्वभौमिकता को दर्शाता है।

- एक लाश: अंतिम संस्कार जुलूस में ले जाया जाना, मृत्यु की वास्तविकता को उजागर करता है।

- एक तपस्वी: एक शांतिपूर्ण आचरण वाला घुमक्कड़ भिक्षुक, जिसने आध्यात्मिक सत्य की खोज में सांसारिक संपत्ति का त्याग कर दिया था।

इन मुलाकातों ने सिद्धार्थ के बेफिक्र अस्तित्व के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और उन्हें दुनिया में व्याप्त दुखों के बारे में गहराई से जागरूक किया। तपस्वी के दर्शन ने उन्हें आशा की एक किरण दिखाई - इस दुख से पार पाने का एक रास्ता।

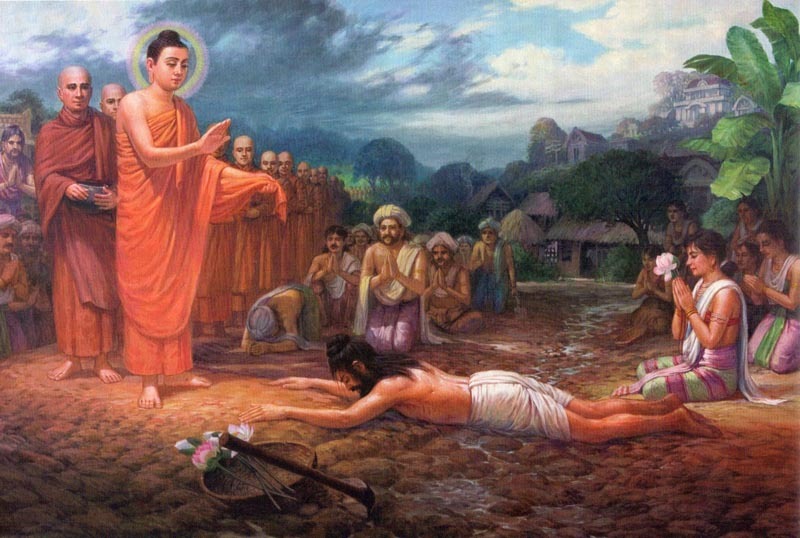

महान त्याग

जो दुख उसने देखा था उससे वह बहुत व्यथित था 1 और तपस्वी की शांति से प्रेरित होकर, सिद्धार्थ ने सभी प्राणियों के दुख को समाप्त करने के तरीके की खोज में अपने विशेषाधिकार प्राप्त जीवन को छोड़ने का संकल्प लिया। एक रात, उन्होंने गुप्त रूप से अपने महल, अपनी पत्नी और अपने नवजात बेटे को "महान त्याग" (महाभिनिष्क्रमण) के रूप में जाना जाने वाले कार्यक्रम में छोड़ दिया। उन्होंने अपने बाल काट दिए और अपने शाही वस्त्रों को भिक्षुक के साधारण वस्त्रों से बदल दिया, आध्यात्मिक खोज की यात्रा पर निकल पड़े।

तप साधना और मध्यम मार्ग

कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने विभिन्न प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और कठोर तपस्या की, जिसमें अत्यधिक उपवास और आत्म-दंड शामिल थे। उनका मानना था कि शरीर को दंडित करके, वे मन को शुद्ध कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हालाँकि, खुद को लगभग भूख से मरने के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि ये चरम अभ्यास सच्ची समझ या मुक्ति की ओर नहीं ले जाते हैं। फिर उन्होंने संयम का मार्ग अपनाया, जिसे "मध्य मार्ग" के रूप में जाना जाता है, जो संतुलन की वकालत करता है और भोग और आत्म-त्याग दोनों की चरम सीमाओं से बचता है।

प्रबोधन

चरम तप त्यागने के बाद, सिद्धार्थ बोधगया (वर्तमान बिहार, भारत में) में एक बोधि वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में बैठ गए। उन्होंने तब तक उठने का संकल्प नहीं लिया जब तक उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। गहन एकाग्रता और चिंतन की अवधि के बाद, विभिन्न मानसिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करते हुए, सिद्धार्थ ने अंततः 35 वर्ष की आयु में आत्मज्ञान (बोधि) प्राप्त किया। उन्होंने वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को महसूस किया, दुख के कारण और उससे उबरने के तरीके को समझा, और बुद्ध बन गए, "जागृत व्यक्ति।"

प्रथम धर्मोपदेश और चार आर्य सत्य

अपने ज्ञानोदय के बाद, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के पास सारनाथ में अपने पूर्व तपस्वी साथियों को दिया। इस प्रवचन में, जिसे “धर्म चक्र प्रवर्तन” (धम्मचक्कप्पवत्तन सुत्त) के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी शिक्षाओं के आधारभूत सिद्धांतों को प्रस्तुत किया: चार आर्य सत्य:

- दुःख: जीवन में अनिवार्य रूप से दुःख, असंतोष और पीड़ा शामिल है।

- समुदाय (दुख की उत्पत्ति): दुख इच्छाओं और तृष्णा से आसक्ति से उत्पन्न होता है।

- निरोध (दुख की समाप्ति): इच्छाओं से आसक्ति समाप्त करने से दुख समाप्त हो सकता है।

- मग्गा (दुख निवारण का मार्ग): दुःख को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है।

अष्टांगिक मार्ग

अष्टांगिक मार्ग दुख को समाप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। इसमें आठ परस्पर जुड़े हुए तत्व शामिल हैं:

- सही समझ (सम्मा-दीठिठि): चार आर्य सत्यों को समझना।

- सही विचार (सम्मा-स)ṅकप्पा): करुणा, दया और अहिंसा के विचारों को विकसित करना।

- सम्यक वाक् (सम्पूर्ण वाक्): सत्य, दयालुता और रचनात्मक ढंग से बोलना।

- सही कार्रवाई (सम्मा-कम्मंता): नैतिक एवं गैर-हानिकारक कार्यों में संलग्न होना।

- सही आजीविका (सम्मा-अजीव): इस तरह से जीविकोपार्जन करना जिससे दूसरों को नुकसान न पहुंचे।

- सही प्रयास (सम्मा-वायम): अच्छे गुणों को विकसित करना और बुरे गुणों को त्यागना।

- सम्यक स्मृति (सम्मा-सति): जागरूकता के साथ वर्तमान क्षण पर ध्यान देना।

- सम्यक एकाग्रता (सम्मा-समाधि): मानसिक एकाग्रता और ध्यान-अवशोषण का विकास करना।

संघ का गठन

बुद्ध के पहले पाँच शिष्य, जिन्होंने शुरू में उन्हें अत्यधिक तप त्यागने के कारण त्याग दिया था, मठवासी समुदाय (संघ) के पहले सदस्य बन गए। जैसे-जैसे उनकी शिक्षाएँ लोकप्रिय होती गईं, संघ में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों से भिक्षु (भिक्षु) और बाद में भिक्षुणियाँ (भिक्षुणियाँ) शामिल होती गईं। संघ ने व्यक्तियों को धर्म (बुद्ध की शिक्षाएँ) के अभ्यास के लिए खुद को समर्पित करने और ज्ञानोदय के मार्ग पर एक-दूसरे का समर्थन करने के लिए एक संरचित ढाँचा प्रदान किया।

यात्राएँ और प्रचार

अगले 45 वर्षों तक बुद्ध ने पूर्वोत्तर भारत में व्यापक रूप से यात्रा की, अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया और राजाओं, ब्राह्मणों, व्यापारियों और किसानों सहित सभी वर्गों के लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने स्थानीय मगधी भाषा में शिक्षा दी, जिससे उनका संदेश आम लोगों तक पहुँच गया। उनकी शिक्षाओं में करुणा, ज्ञान, नैतिक आचरण और सभी प्राणियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता पर जोर दिया गया, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उन्होंने बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया और कई मठ और शिक्षा केंद्र स्थापित किए।

अंतिम वर्ष और परिनिर्वाण

80 वर्ष की आयु में, कुशीनगर की यात्रा करते समय, बुद्ध बीमार पड़ गए। यह जानते हुए कि उनका अंत निकट है, उन्होंने अपने शिष्यों को शिक्षा देना जारी रखा और अंतिम निर्देश दिए। उन्होंने कुशीनगर में परिनिर्वाण (अंतिम मुक्ति) प्राप्त की, और शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए। उनके अंतिम शब्द पारंपरिक रूप से कहे जाते हैं, "सभी बद्ध चीजें अनित्य हैं - परिश्रम के साथ अपने उद्धार के लिए प्रयास करें।" उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, और उनके अवशेषों को उनके अनुयायियों में वितरित किया गया, जिसके कारण उन्हें रखने के लिए स्तूप (टीले) का निर्माण किया गया, जो महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बन गए।

विरासत और प्रभाव

बुद्ध की शिक्षाओं का विश्व इतिहास पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया, और विभिन्न स्कूलों और परंपराओं में विकसित हुआ। इसने सदियों से कला, दर्शन, मनोविज्ञान और नैतिक विचारों को प्रभावित किया है। बौद्ध शिक्षाओं के केंद्र में करुणा, सचेतनता और अहिंसा के सिद्धांत दुनिया भर में विभिन्न पृष्ठभूमि और विश्वासों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं। बुद्ध की जीवन कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा का काम करती है जो आंतरिक शांति, ज्ञान और दुख से मुक्ति चाहते हैं।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें