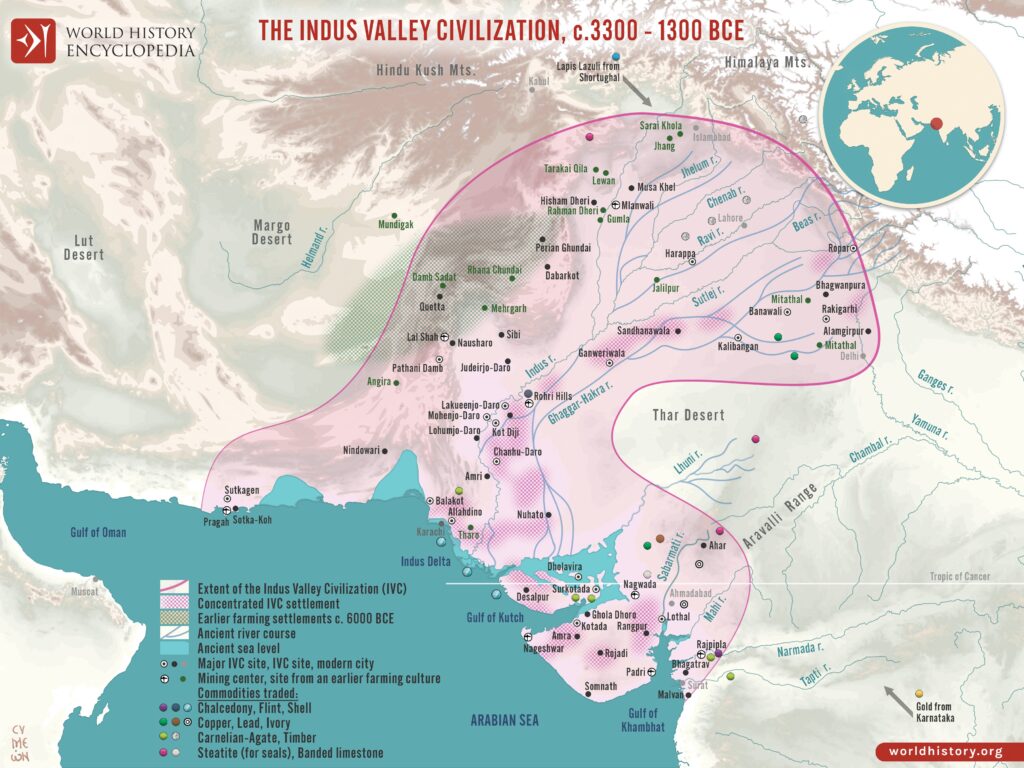

The सिंधु घाटी सभ्यता (आईवीसी)हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानी जाने वाली यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक है, जो कांस्य युग (लगभग 3300 - 1700 ईसा पूर्व) के दौरान सिंधु नदी घाटी और वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों में फल-फूल रही थी। इस सभ्यता का नाम सिंधु नदी प्रणाली के नाम पर रखा गया है, लेकिन यह एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके दो सबसे प्रमुख और बड़े पैमाने पर उत्खनन किए गए शहर, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो, इसकी परिष्कृत शहरी योजना और रहस्यमय संस्कृति के प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं।

पुनः खोज और उत्खनन:

सदियों तक सिंधु घाटी सभ्यता दबी और भुला दी गई थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पुरातत्वविदों द्वारा इसका अस्तित्व प्रकाश में लाया गया। हड़प्पा 1920 के दशक में दया राम साहनी के नेतृत्व में खुदाई की जाने वाली यह पहली साइट थी। मोहन जोदड़ो (सिंधी में "मृतकों का टीला"), आर.डी. बनर्जी की देखरेख में खोजा गया था। इन खोजों ने प्राचीन इतिहास की हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव किया, जिससे भारत को मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ सभ्यता के उद्गम स्थल के रूप में स्थापित किया गया। लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे स्थलों पर बाद की खुदाई ने आईवीसी के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करना जारी रखा है।

शहरी नियोजन और वास्तुकला:

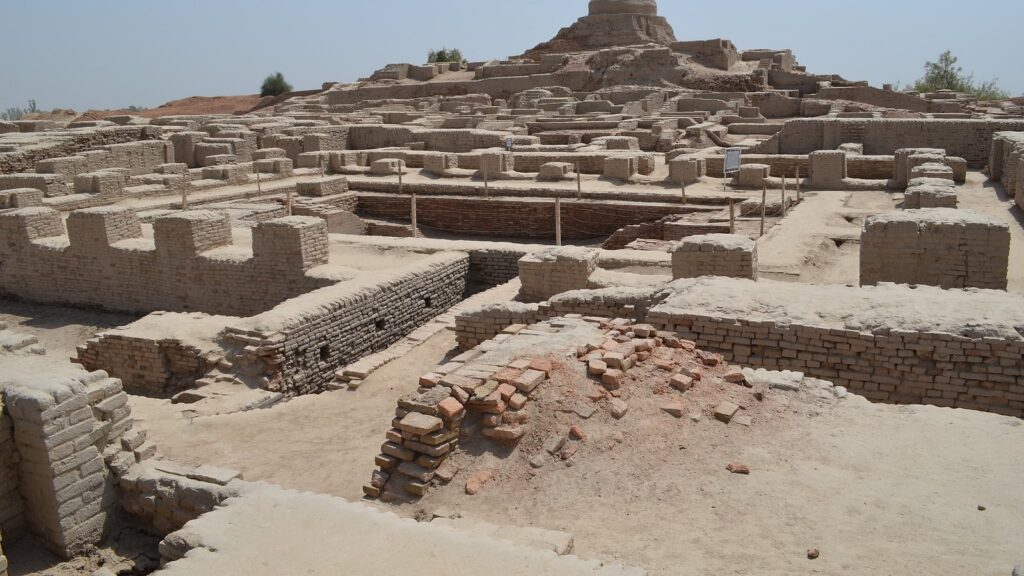

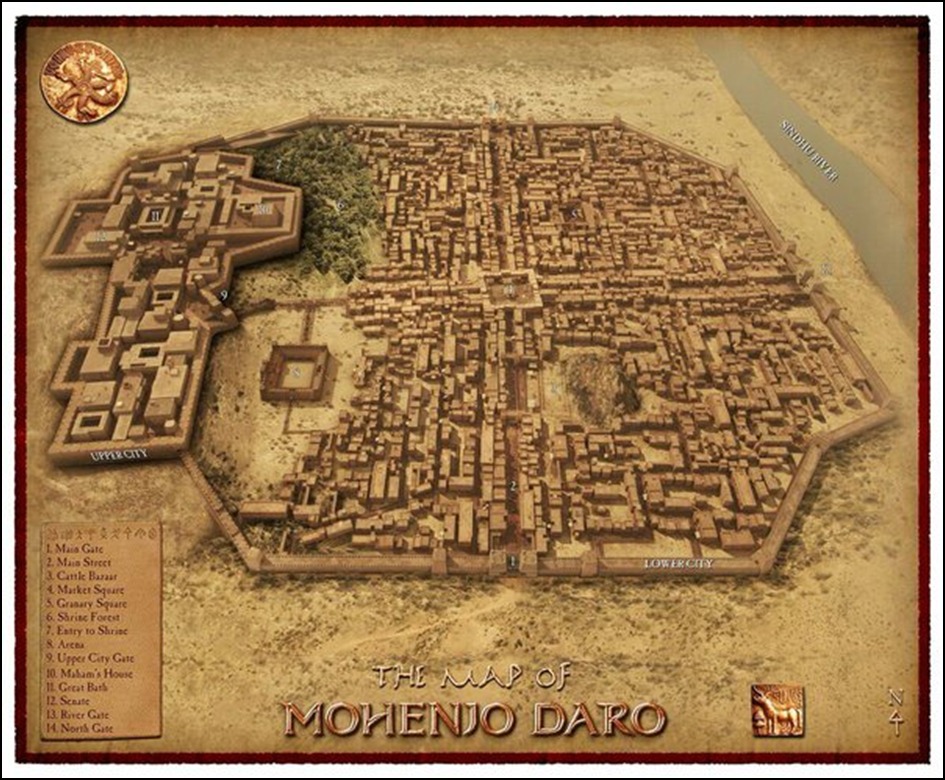

सिंधु घाटी के शहर अपनी उन्नत शहरी योजना और सावधानीपूर्वक निर्मित वास्तुकला के लिए उल्लेखनीय हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने एक अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन किया। ग्रिड जैसा लेआउट, जिसमें सड़कें सीधी रेखाओं में चलती हैं और समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यह व्यवस्थित शहरी डिज़ाइन एक केंद्रीकृत नियोजन प्राधिकरण का सुझाव देता है।

आईवीसी शहरी केंद्रों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- उन्नत जल निकासी प्रणालियाँ: ईंटों से बने सीवर और निरीक्षण कक्षों के साथ विस्तृत ढकी हुई जल निकासी प्रणालियां, स्वच्छता और नागरिक चेतना के उच्च स्तर का संकेत देती हैं।

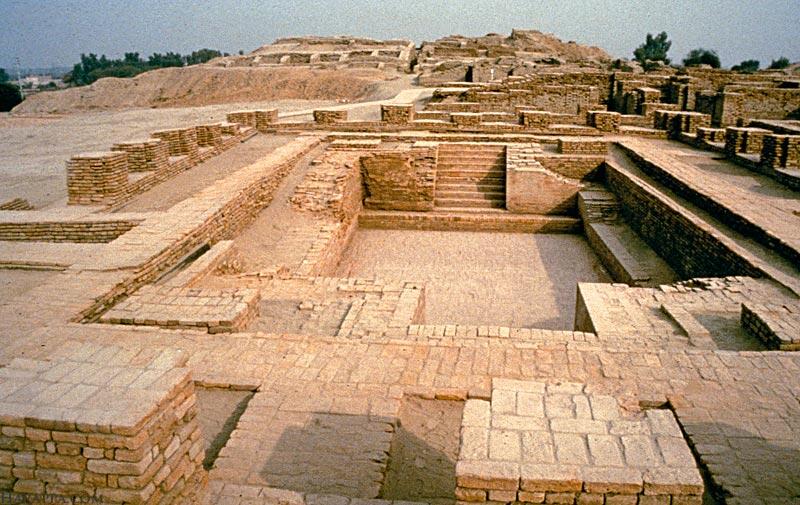

- सार्वजनिक स्नानघर: The महान स्नान मोहनजोदड़ो में एक स्मारकीय संरचना है, जिसका उपयोग संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। आवासीय क्षेत्रों में कई छोटे स्नान मंच भी पाए गए हैं।

- अन्न भंडार: मोहनजोदड़ो जैसे विशाल अन्न भंडार, खाद्यान्नों के संगठित भंडारण और वितरण का संकेत देते हैं, जो अधिशेष आधारित अर्थव्यवस्था और संभवतः संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण की ओर इशारा करते हैं।

- मानकीकृत ईंटें: इमारतों का निर्माण एक समान आकार और अनुपात की मानकीकृत पकी हुई मिट्टी की ईंटों का उपयोग करके किया गया, जिससे तकनीकी विशेषज्ञता और केंद्रीकृत नियंत्रण का एक स्तर प्रदर्शित हुआ।

- गढ़ और निचले शहर: कई आईवीसी शहरों को संभवतः प्रशासनिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए एक ऊंचे "गढ़" क्षेत्र में और आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए एक निचले शहर में विभाजित किया गया है।

दैनिक जीवन और समाज:

यद्यपि सिंधु लिपि अभी भी पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों से दैनिक जीवन और समाज के बारे में जानकारी मिलती है।

- कृषि और अर्थव्यवस्था: आईवीसी मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान समाज था, जो उपजाऊ सिंधु नदी के बाढ़ के मैदानों पर निर्भर था। गेहूं, जौ, मटर, दाल और तिल की खेती की जाती थी। सिंचाई नहरों और बांधों के साक्ष्य उन्नत कृषि पद्धतियों का सुझाव देते हैं। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार (मेसोपोटामिया और संभवतः मध्य एशिया के साथ) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेसोपोटामिया के स्थलों में सिंधु मुहरें पाई गई हैं।

- शिल्प और प्रौद्योगिकी: सिंधु कारीगर कुशल कारीगर थे। वे मिट्टी के बर्तन, स्टीटाइट से बनी मुहरें, मोती, कीमती पत्थरों और धातुओं से बने आभूषण और टेराकोटा की मूर्तियाँ बनाते थे। कांस्य और तांबे में धातु का काम भी उन्नत था। सिंधु मुहरेंपशु आकृतियां और लिपि युक्त मूर्तियां, सबसे विशिष्ट कलाकृतियों में से हैं।

- संभावित सामाजिक संरचना: विभिन्न स्थलों पर शहरी नियोजन और कलाकृतियों की एकरूपता सामाजिक मानकीकरण की एक हद तक ओर इशारा करती है। हालाँकि, अस्पष्ट लिपि के कारण सटीक सामाजिक पदानुक्रम और राजनीतिक संगठन पर बहस जारी है।

सिंधु लिपि:

The सिंधु लिपिमुहरों, मिट्टी के बर्तनों और गोलियों पर पाए जाने वाले प्रतीकों की एक प्रणाली है जिसे समझना मुश्किल है। विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, लेकिन लिपि की भाषा और अर्थ के बारे में कोई आम सहमति नहीं बन पाई है। इसका अर्थ समझना IVC भाषा, साहित्य और संभावित रूप से राजनीतिक और धार्मिक संरचनाओं की गहरी समझ को खोलने की कुंजी है।

धर्म और विश्वास (परिकल्पनाएँ):

बिना पढ़े हुए ग्रंथों के, IVC धर्म के बारे में हमारी समझ कलाकृतियों की व्याख्याओं पर आधारित है। आम तौर पर उद्धृत संभावनाओं में शामिल हैं:

- माँ देवी की पूजा: महिला आकृतियों वाली अनेक टेराकोटा मूर्तियां प्रजनन क्षमता से जुड़ी एक मातृ देवी की पूजा का संकेत देती हैं।

- पशुपति मुहर: एक मुहर पर एक बैठी हुई आकृति को दर्शाया गया है, जिसे अक्सर "पशुपति" (आदि शिव) के रूप में पहचाना जाता है, जो पशुओं से घिरी हुई है, इसकी व्याख्या बाद के हिंदू देवताओं और योगिक परंपराओं के संभावित अग्रदूत के रूप में की गई है।

- प्रकृति पूजा: मुहरों की आकृति और अन्य कलाकृतियों से वृक्ष पूजा और पशु पूजा का भी पता चलता है। कालीबंगन और लोथल में पाई गई अग्नि वेदियाँ अग्नि अनुष्ठानों का संकेत दे सकती हैं।

पतन और विरासत:

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और 1700 ईसा पूर्व तक यह काफी हद तक खत्म हो गई थी। विभिन्न सिद्धांत इस गिरावट को समझाने का प्रयास करते हैं:

- पर्यावरण परिवर्तन: नदी के मार्गों में परिवर्तन, लम्बे समय तक सूखा, या बढ़ती शुष्कता ने कृषि को प्रभावित किया होगा तथा सभ्यता को कमजोर किया होगा।

- आर्यन प्रवास सिद्धांत: कुछ विद्वान इस गिरावट को इंडो-आर्यन भाषियों के आगमन से जोड़ते हैं, हालांकि आधुनिक विद्वानों में इस सिद्धांत पर बहस और बारीकियां हैं। आनुवंशिक अध्ययन और पुरातात्विक साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन जारी है।

अपने पतन के बावजूद, सिंधु घाटी सभ्यता ने एक महत्वपूर्ण विरासत छोड़ी। जबकि प्रत्यक्ष सांस्कृतिक निरंतरता पर बहस होती है, शहरी नियोजन अवधारणाओं, धार्मिक प्रतीकों और शिल्प परंपराओं जैसे कुछ तत्वों ने बाद की भारतीय संस्कृतियों को प्रभावित किया हो सकता है।

निष्कर्ष:

सिंधु घाटी सभ्यता एक आकर्षक रहस्य बनी हुई है। इसकी उन्नत शहरी व्यवस्था, परिष्कृत तकनीकें और अद्वितीय कलात्मक अभिव्यक्तियाँ प्राचीन दुनिया में सांस्कृतिक उपलब्धि के उल्लेखनीय स्तर को प्रदर्शित करती हैं। चल रहे पुरातात्विक अनुसंधान, डिक्रिप्शन प्रयासों में प्रगति और अंतःविषय अध्ययन इस आकर्षक सभ्यता पर प्रकाश डालना जारी रखते हैं, जिससे आगे की खोजों और मानव इतिहास में इसके स्थान की गहरी समझ का वादा किया जाता है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें