परिचय

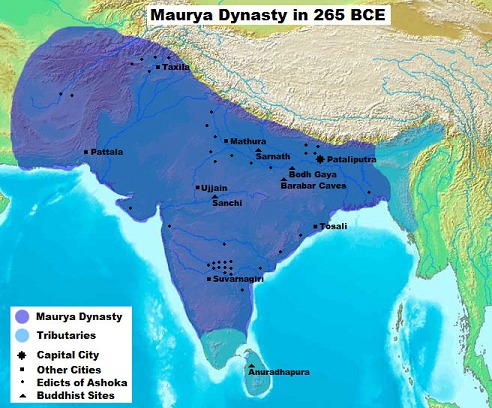

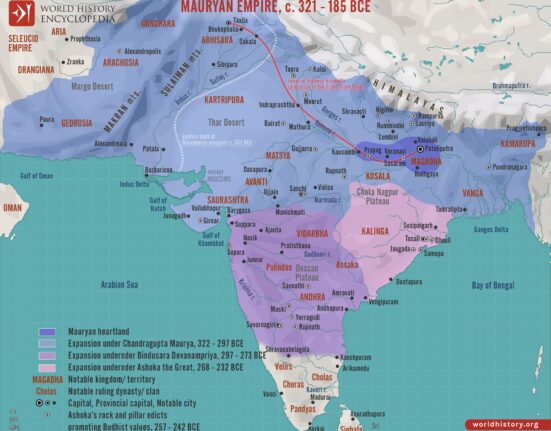

सम्राट अशोक (लगभग 268 - 232 ईसा पूर्व) का शासनकाल मौर्य साम्राज्य और प्राचीन भारत के इतिहास में एक परिवर्तनकारी अवधि को दर्शाता है। अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य और पिता बिंदुसार से विरासत में मिले विशाल साम्राज्य की गद्दी पर बैठे अशोक ने शुरू में विस्तार और एकीकरण की नीति अपनाई। हालाँकि, 261 ईसा पूर्व के आसपास का क्रूर कलिंग युद्ध उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अपार पीड़ा और जानमाल के नुकसान को देखते हुए, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने शासनकाल के शेष समय को धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। धम्म - शांति, अहिंसा, करुणा और सहिष्णुता को समाहित करने वाली अवधारणा। उपमहाद्वीप में स्तंभों और चट्टानों पर अंकित उनके शिलालेख उनकी नीतियों और न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के उनके प्रयासों के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। अशोक के शासनकाल को नैतिक शासन और बौद्ध दर्शन के व्यापक प्रसार के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, जिसने भारत और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है।

प्रारंभिक जीवन और प्रवेश

अशोक का जन्म मौर्य वंश में हुआ था, वे इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। हालाँकि उनके शुरुआती जीवन के बारे में सटीक जानकारी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन बौद्ध परंपराएँ उन्हें एक योग्य और महत्वाकांक्षी राजकुमार के रूप में दर्शाती हैं। कुछ खातों के अनुसार, बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए अशोक को अपने भाइयों पर विजय प्राप्त करनी पड़ी। इन कथाओं में अक्सर उन्हें शुरू में निर्दयी के रूप में दर्शाया गया है, जिसके बाद उनके बाद के परिवर्तन से पहले उन्हें "चंडाशोका" (अशोक द फ़ेयर्स) उपनाम मिला। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि अशोक अपने धर्म परिवर्तन से पहले भी एक सक्षम सैन्य नेता थे, क्योंकि उन्होंने तक्षशिला और उज्जैन में एक गवर्नर के रूप में कार्य किया था, और विद्रोहों को प्रभावी ढंग से दबाया था।

कलिंग युद्ध (लगभग 261 ई.पू.)

कलिंग युद्ध, जो अशोक के शासनकाल के आठवें वर्ष में लड़ा गया था, एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने उनके जीवन और मौर्य साम्राज्य के इतिहास को नाटकीय रूप से बदल दिया। भारत के पूर्वी तट पर स्थित कलिंग का राज्य, अंतिम प्रमुख स्वतंत्र क्षेत्र था जिसे अशोक मौर्य नियंत्रण में लाना चाहता था। युद्ध के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में भारी तबाही और जानमाल का नुकसान हुआ। अशोक के अपने शिलालेखों में नरसंहार के पैमाने का स्पष्ट वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि सैकड़ों हज़ार लोग मारे गए, घायल हुए या बंदी बनाए गए। युद्ध के मैदान में उन्होंने जो पीड़ा देखी, उससे अशोक बहुत प्रभावित हुए, जिससे उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने मूल्यों और नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया।

बौद्ध धर्म में धर्मांतरण

कलिंग युद्ध ने अशोक के बौद्ध धर्म में धर्मांतरण को चिह्नित किया। जबकि उनके धर्मांतरण की सटीक परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं, हिंसा की निरर्थकता के बारे में अत्यधिक दुःख और अहसास को प्राथमिक कारक माना जाता है। अहिंसा, करुणा और सभी प्राणियों के कल्याण पर जोर देने वाली बौद्ध शिक्षाएँ अशोक की पश्चातापपूर्ण मनःस्थिति के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुईं। उन्होंने बौद्ध धर्म को न केवल एक व्यक्तिगत आस्था के रूप में अपनाया, बल्कि अपने शासन के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में अपनाया। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं से आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगा और सिद्धांतों को लागू करना शुरू किया धम्म उनके प्रशासन और व्यक्तिगत जीवन में।

धम्म की अवधारणा

अशोक की अवधारणा धम्म यह बौद्ध धर्म का पर्याय मात्र नहीं था, यद्यपि यह उससे गहराई से प्रभावित था। धम्म अशोक द्वारा प्रचारित नैतिक और नैतिक सिद्धांतों का एक व्यापक समूह था जिसका उद्देश्य न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करना था। इसमें अहिंसा (अहिंसा), सत्य (सत्य), करुणा (करुणा), सहिष्णुता (सहिष्णुता), सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान, माता-पिता और बड़ों की आज्ञाकारिता और जरूरतमंदों के प्रति उदारता जैसे गुणों पर जोर दिया गया। अशोक का मानना था कि इन सिद्धांतों को बढ़ावा देकर, वह अपने विषयों की भलाई और खुशी सुनिश्चित कर सकता है, चाहे उनकी धार्मिक मान्यताएँ कुछ भी हों।

अशोक के शिलालेख

अशोक के शासनकाल की सबसे स्थायी विरासत मौर्य साम्राज्य में स्तंभों, चट्टानों और गुफा की दीवारों पर अंकित उनके व्यापक शिलालेख हैं। विभिन्न प्राकृत भाषाओं में लिखे गए और ब्राह्मी लिपि का उपयोग करते हुए लिखे गए ये शिलालेख अशोक की नीतियों और नैतिक शिक्षाओं को सीधे अपने लोगों तक पहुँचाने के साधन के रूप में काम करते थे। वे उनके शासनकाल और उनकी समझ के बारे में अमूल्य ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। धम्म. इन शिलालेखों में कई तरह के विषयों का वर्णन है, जिसमें कलिंग युद्ध पर उनका पश्चाताप, अहिंसा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने के उनके प्रयास, सामाजिक कल्याण पर उनका जोर और अपने अधिकारियों को न्यायपूर्ण और दयालु तरीके से शासन करने के उनके निर्देश शामिल हैं। शिलालेखों में पड़ोसी राज्यों के साथ उनके संबंधों और धर्म के संदेश को फैलाने के लिए उनके द्वारा दूत भेजने का भी उल्लेख है। धम्म.

बौद्ध धर्म का प्रचार

जबकि धम्म व्यापक नैतिक ढांचे के अलावा, अशोक ने बौद्ध धर्म का सक्रिय रूप से समर्थन और प्रचार भी किया। उन्होंने कई स्तूप और विहार (बौद्ध मठ) बनवाए, बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्मग्रंथों को मानकीकृत करने और सांप्रदायिक मतभेदों को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों और श्रीलंका (उनके बेटे महिंदा और बेटी संघमित्रा के नेतृत्व में) के साथ-साथ पश्चिम में हेलेनिस्टिक राज्यों में बौद्ध मिशन भेजे, जिन्होंने भारत की सीमाओं से परे बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

प्रशासन और कल्याण नीतियां

अशोक का प्रशासन उसकी प्रतिबद्धता से गहराई से प्रभावित था। धम्मउन्होंने अपने विषयों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया, उनके जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियों को लागू किया। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल स्थापित किए, यात्रियों के लिए छाया और पानी उपलब्ध कराने के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगाए और कुएं खोदे, और विश्राम गृह बनवाए। उन्होंने विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया जिन्हें के रूप में जाना जाता है धर्म महामात्र जिसका प्राथमिक कर्तव्य प्रचार करना था धम्म और महिलाओं, बुजुर्गों और कैदियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को सुनिश्चित करना। अशोक के शासनकाल की विशेषता नैतिक शासन और अपने सभी विषयों की भलाई पर ध्यान केंद्रित करना है।

कला और वास्तुकला

अशोक के अधीन मौर्य काल में कला और वास्तुकला में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई। अशोक के स्तंभ, अपनी विशिष्ट मौर्य पॉलिश और जटिल नक्काशीदार पशु टोपियों के साथ, साम्राज्य की कलात्मक उपलब्धियों के प्रतिष्ठित उदाहरण हैं। सारनाथ का सिंह स्तम्भ, विशेष रूप से, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया है। अशोक ने स्तूपों के निर्माण का भी विस्तार किया, जो महत्वपूर्ण धार्मिक स्मारक और बौद्ध पूजा के केंद्र बन गए। इस अवधि की वास्तुकला में फारस और ग्रीस के प्रभावों के साथ स्वदेशी शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है।

प्रभाव और महत्व

सम्राट अशोक का शासनकाल भारतीय इतिहास में एक ऐतिहासिक काल माना जाता है। उनका बौद्ध धर्म अपनाना और उसके बाद बौद्ध धर्म पर आधारित उनकी नीतियाँ धम्म उपमहाद्वीप और उससे परे पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्हें बौद्ध दर्शन के व्यापक प्रसार का श्रेय दिया जाता है, जो अंततः एक प्रमुख विश्व धर्म बन गया। नैतिक शासन, सामाजिक न्याय और धार्मिक सहिष्णुता पर उनके जोर ने भारत और अन्य जगहों पर शासकों के लिए एक उच्च मानक स्थापित किया। अशोक का शासनकाल एक शक्तिशाली सम्राट का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो खुद को शांति और अपने लोगों के कल्याण के लिए समर्पित करता है।

परंपरा

अशोक को भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक के रूप में याद किया जाता है, जो शांति, न्याय और करुणा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित हैं। उनके शिलालेखों का उनके नैतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए अध्ययन जारी है। सारनाथ के सिंह स्तंभ से अशोक चक्र (धर्म का पहिया) को भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर केंद्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, और सिंह स्तंभ स्वयं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कार्य करता है, जो इस उल्लेखनीय शासक की स्थायी विरासत को दर्शाता है। अशोक का शासन नैतिक नेतृत्व की परिवर्तनकारी शक्ति और एक शासक द्वारा एक विशाल साम्राज्य को शांति और सद्भाव की ओर ले जाने की क्षमता का प्रमाण है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें