परिचय

ताशकंद समझौता 10 जनवरी, 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध को हल करने के लिए हस्ताक्षरित एक शांति संधि थी। ताशकंद (तब यूएसएसआर का हिस्सा) में सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थता की गई, इस समझौते का उद्देश्य युद्ध-पूर्व स्थिति को बहाल करना था। हालाँकि, यह भारत में अत्यधिक विवादास्पद हो गया, विशेष रूप से पाकिस्तान को दी गई कथित रियायतों और हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद ताशकंद में भारतीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु के कारण। यह लेख ताशकंद समझौते, इसके प्रावधानों, इसके आसपास के विवादों और भारत-पाकिस्तान संबंधों और भारतीय घरेलू राजनीति पर इसके स्थायी प्रभाव की जाँच करता है।

पृष्ठभूमि: 1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध

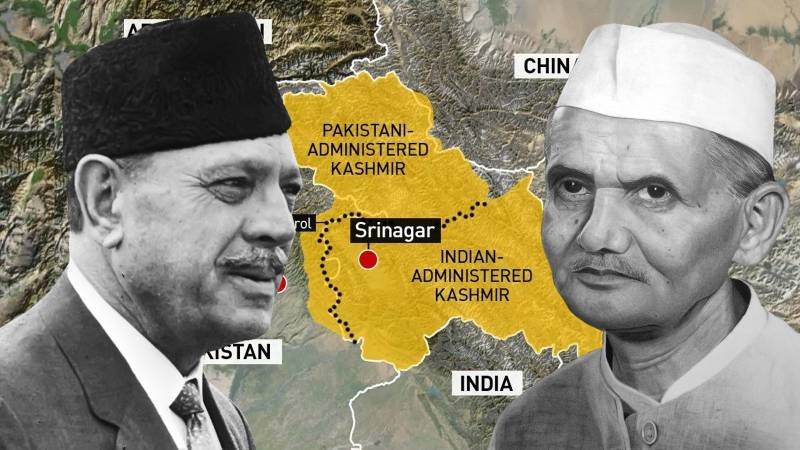

1965 का भारत-पाकिस्तान युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख सशस्त्र संघर्ष था, जो मुख्य रूप से कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर लड़ा गया था। युद्ध अगस्त 1965 में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करने के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ करना था। यह टैंक युद्ध और हवाई युद्ध से जुड़े एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल गया, हालांकि यह मुख्य रूप से पश्चिमी मोर्चे तक ही सीमित था। कई हफ़्तों तक चली भीषण लड़ाई और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद, 23 सितंबर, 1965 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य युद्धविराम लागू हुआ। जबकि दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, युद्ध एक सैन्य गतिरोध में समाप्त हुआ।

ताशकंद समझौते के प्रमुख कारक:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव 211: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 20 सितम्बर 1965 को प्रस्ताव 211 पारित किया, जिसमें युद्ध विराम और सैनिकों को युद्ध-पूर्व स्थिति (कश्मीर में 1949 की युद्ध विराम रेखा और अन्यत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा) पर वापस बुलाने की मांग की गई।

- सोवियत मध्यस्थता: प्रधानमंत्री एलेक्सी कोसिगिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता की पेशकश की। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक तनाव का सामना कर रहे भारत और पाकिस्तान दोनों ने सोवियत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।

- शांति की इच्छा: भारत और पाकिस्तान दोनों ने, जीत के दावे के बावजूद, युद्ध में महत्वपूर्ण नुकसान उठाया था और तनाव कम करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना किया था। दोनों पक्षों में संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता खोजने की आवश्यकता के बारे में व्यावहारिक मान्यता थी।

- अमेरिका और ब्रिटेन का दबाव: संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने भी भारत और पाकिस्तान दोनों पर शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीतिक दबाव डाला।

ताशकंद सम्मेलन और समझौता

ताशकंद सम्मेलन 4 से 10 जनवरी 1966 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हुआ था, जिसमें सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन मध्यस्थ की भूमिका में थे। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने अपने-अपने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान:

- युद्ध-पूर्व स्थिति में वापसी: सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान दोनों पक्षों द्वारा सभी सशस्त्र कर्मियों को 5 अगस्त, 1965 से पहले वाली स्थिति में वापस बुलाने पर किया गया समझौता था। इसका मूलतः अर्थ था कश्मीर में युद्ध विराम रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वापसी, जैसी कि संघर्ष से पहले थी।

- राजनयिक संबंधों की बहाली: दोनों देश राजनयिक मिशनों की बहाली सहित सामान्य और शांतिपूर्ण संबंध बहाल करने पर सहमत हुए।

- शरणार्थियों और व्यापार पर चर्चा: समझौते में शरणार्थियों की वापसी तथा व्यापार एवं आर्थिक सहयोग पुनः शुरू करने पर चर्चा के प्रावधान शामिल थे।

- जारी संवाद: दोनों पक्षों ने आगामी बैठकों में कश्मीर सहित अन्य लंबित मुद्दों पर चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

- नो-वार क्लॉज (अंतर्निहित): यद्यपि स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया, लेकिन समझौते की भावना भविष्य में संघर्षों को रोकने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की थी।

भारत में विवाद और आलोचना

ताशकंद समझौते, विशेषकर युद्ध-पूर्व स्थिति पर वापसी संबंधी प्रावधान, ने भारत में तत्काल और व्यापक आलोचना को जन्म दिया।

- हाजी पीर और तिथवाल पर कथित रियायत: युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हाजी पीर दर्रा और तिथवाल जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्ज़ा कर लिया था। समझौते के अनुसार, कश्मीर या सीमा पार घुसपैठ पर पाकिस्तान की ओर से कोई स्पष्ट रियायत दिए बिना इन क्षेत्रों को पाकिस्तान को वापस सौंप दिया जाना चाहिए। भारत में कई लोगों ने इसे भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के साथ विश्वासघात और कूटनीतिक नुकसान के रूप में देखा।

- कश्मीर पर स्पष्ट समाधान का अभाव: आलोचकों ने तर्क दिया कि यह समझौता कश्मीर विवाद को हल करने या कश्मीर में घुसपैठ और उग्रवाद को समर्थन देना बंद करने के लिए पाकिस्तान से कोई प्रतिबद्धता हासिल करने में विफल रहा। समझौते में केवल अस्पष्ट रूप से “अन्य लंबित मुद्दों पर निरंतर चर्चा” का उल्लेख किया गया था।

- सार्वजनिक असंतोष और विरोध: भारत में आम जनता की राय इस समझौते के खिलाफ थी। विपक्षी दलों, खासकर दक्षिणपंथी जनसंघ ने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए और युद्ध के दौरान हासिल की गई उपलब्धियों को “छोड़ देने” के लिए सरकार की आलोचना की।

- शास्त्री जी की मृत्यु और षड्यंत्र सिद्धांत: प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 10-11 जनवरी, 1966 की रात को ताशकंद में आधिकारिक तौर पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। हालांकि, विदेशी भूमि पर अचानक और अप्रत्याशित मृत्यु, अलोकप्रिय समझौते के साथ मिलकर, साजिश के सिद्धांतों को बढ़ावा मिला, जो कि गड़बड़ी का सुझाव देते हैं, हालांकि इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत कभी सामने नहीं आया। उनकी मृत्यु की परिस्थितियाँ भारत में कुछ लोगों के लिए अटकलों का विषय बनी हुई हैं।

भारत में राजनीतिक परिणाम और घरेलू प्रभाव

- शास्त्री जी की छवि का क्षरण (मरणोपरांत): यद्यपि 1965 के युद्ध के दौरान शास्त्री जी को राष्ट्रीय नायक के रूप में सराहा गया था, लेकिन ताशकंद समझौते और उनकी मृत्यु के कारण, विशेष रूप से दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी समूहों में, कुछ हद तक निराशा और आलोचना हुई।

- विपक्ष को राजनीतिक लाभ: ताशकंद समझौते ने विपक्षी दलों को कांग्रेस सरकार और इंदिरा गांधी, जो शास्त्री जी के बाद प्रधानमंत्री बनीं, की आलोचना करने का मौका प्रदान किया।

- हिंदू राष्ट्रवादी भावना का उदय: ताशकंद में कथित रियायतों ने हिंदू राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाने में योगदान दिया, विशेष रूप से जनसंघ जैसे समूहों के बीच, जिन्हें लगा कि भारत पाकिस्तान के प्रति बहुत अधिक समझौतावादी रहा है।

भारत-पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव

- अस्थायी डी-एस्केलेशन: ताशकंद समझौते से सैन्य टकराव को समाप्त करने और राजनयिक संबंधों को बहाल करने का तात्कालिक उद्देश्य हासिल हो गया।

- स्थायी शांति का अभाव: हालांकि, यह अंतर्निहित मुद्दों, खासकर कश्मीर विवाद को हल करने में विफल रहा। ताशकंद के बाद के वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंध तनावपूर्ण और शत्रुतापूर्ण बने रहे।

- निरंतर अविश्वास: इस समझौते को लेकर उठे विवादों ने भारत और पाकिस्तान के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया। भारत में, इसने इस धारणा को और मजबूत किया कि पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के लिए वास्तव में तैयार नहीं है।

विरासत और महत्व

ताशकंद समझौता भारत-पाकिस्तान इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद घटना बनी हुई है।

- कूटनीतिक असफलता या व्यावहारिक आवश्यकता? इस बात पर बहस जारी है कि क्या यह समझौता भारत के लिए कूटनीतिक विफलता थी, जिसके बदले में उसे बहुत कम सैन्य लाभ का त्याग करना पड़ा, या फिर यह अंतरराष्ट्रीय दबाव के तहत एक महंगे और संभावित रूप से बढ़ते संघर्ष को समाप्त करने की व्यावहारिक आवश्यकता थी।

- भारत-पाकिस्तान अविश्वास का प्रतीक: ताशकंद समझौता गहरे अविश्वास और ऐतिहासिक बोझ का प्रतीक बन गया है, जिसने भारत-पाकिस्तान संबंधों को प्रभावित किया है।

- संघर्षोत्तर कूटनीति का सबक: यह संघर्षोपरांत कूटनीति की जटिलताओं पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से गहरे क्षेत्रीय विवादों और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय आख्यानों से निपटने के दौरान।

- लंबित षड्यंत्र सिद्धांत: ताशकंद में शास्त्री जी की मृत्यु के आसपास का रहस्य षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा दे रहा है तथा समझौते के आसपास के स्थायी षड्यंत्र और विवाद को बढ़ा रहा है।

निष्कर्ष

1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद स्थायी शांति लाने के उद्देश्य से किया गया ताशकंद समझौता, विशेष रूप से भारत में विवाद और स्थायी राजनीतिक परिणामों का स्रोत बन गया। हालाँकि इसने युद्ध विराम और सेना की वापसी को प्राप्त किया, लेकिन कथित रियायतों और अनसुलझे कश्मीर मुद्दे ने आलोचना और अविश्वास को बढ़ावा दिया। ताशकंद समझौता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक जटिल केस स्टडी के रूप में खड़ा है, जो अंतर्निहित विवादों और गहरी राष्ट्रवादी भावनाओं को संबोधित न किए जाने पर सार्थक शांति प्राप्त करने की चुनौतियों को उजागर करता है। यह संघर्ष की मानवीय लागत की एक गंभीर याद दिलाता है, जिसका उदाहरण प्रधानमंत्री शास्त्री की असामयिक मृत्यु है, जो शांति का प्रतीक माना जाने वाला शहर है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें