परिचय

जबकि पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों ने शुरुआती भारतीय मूक सिनेमा पर अपना दबदबा बनाया, फिल्म निर्माण का एक और, अक्सर कम चर्चित, पहलू उभर कर आया: सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में। ये फिल्में, हालांकि अभी भी नवजात और अक्सर अपने दृष्टिकोण में सूक्ष्म थीं, 20वीं सदी के शुरुआती भारत में प्रचलित सामाजिक मुद्दों, जैसे जाति भेदभाव, महिलाओं के अधिकार और गरीबी से जुड़ी थीं। हालांकि ये खुले तौर पर राजनीतिक नहीं थीं या सीधे ब्रिटिश शासन को चुनौती नहीं देती थीं, लेकिन ये सामाजिक रूप से जागरूक मूक फिल्में अक्सर निहित राष्ट्रवादी संदेश देती थीं। भारतीय समाज के भीतर सामाजिक बुराइयों को उजागर करके और सुधार और समानता की वकालत करके, उन्होंने आत्म-सुधार, राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक उत्थान की व्यापक राष्ट्रवादी परियोजना में योगदान दिया। यह लेख जांचता है कि शुरुआती सामाजिक रूप से प्रासंगिक मूक फिल्मों ने सामाजिक विषयों, उनके द्वारा दिए गए निहित राष्ट्रवादी संदेशों, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सूक्ष्म विरोध की तकनीकों और भारतीय राष्ट्रवाद और शुरुआती सिनेमा के संदर्भ में उनके महत्व को कैसे संबोधित किया।

पृष्ठभूमि: सामाजिक सुधार आंदोलन और नवजात राष्ट्रवाद

भारत में 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ-साथ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार आंदोलनों का उदय हुआ। ये दोनों धाराएँ अक्सर आपस में जुड़ी हुई थीं और एक-दूसरे को प्रभावित करती थीं।

सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद का संदर्भ:

- सामाजिक सुधार आंदोलन: भारत में जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता, बाल विवाह, महिला शिक्षा की कमी और अन्य सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों को संबोधित करने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों में उछाल देखा गया। इन आंदोलनों का नेतृत्व अक्सर भारतीय बुद्धिजीवियों और सुधारकों द्वारा किया जाता था, जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को आधुनिक बनाना और अंदर से सुधारना था।

- परस्पर जुड़े हुए एजेंडे: सामाजिक सुधार और राष्ट्रवाद हमेशा अलग-अलग नहीं थे। कई राष्ट्रवादियों का मानना था कि राष्ट्रीय प्रगति और मजबूती के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है। उनका तर्क था कि आंतरिक सामाजिक विभाजन भारत को कमजोर करते हैं और सच्ची स्वशासन और राष्ट्रीय एकता हासिल करने के लिए सामाजिक सुधार जरूरी है। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने सामाजिक सुधार को राष्ट्रवादी संघर्ष से मजबूती से जोड़ा।

- औपनिवेशिक औचित्य की आलोचना: औपनिवेशिक अधिकारी अक्सर भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को ब्रिटिश शासन जारी रखने के औचित्य के रूप में पेश करते थे, यह तर्क देते हुए कि भारत अपनी आंतरिक सामाजिक समस्याओं के कारण स्वशासन के लिए “तैयार” नहीं था। राष्ट्रवादियों ने राजनीतिक और सामाजिक मुक्ति दोनों की आवश्यकता पर जोर देकर और अपने स्वयं के सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने में भारतीय एजेंसी का प्रदर्शन करके इसका प्रतिकार किया।

- प्रत्यक्ष राजनीतिक अभिव्यक्ति पर सीमाएं: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत, प्रत्यक्ष राजनीतिक विरोध और सरकार की आलोचना को अक्सर सेंसर किया जाता था या दबा दिया जाता था। अन्य सांस्कृतिक उत्पादकों की तरह फिल्म निर्माता भी इन प्रतिबंधों के भीतर काम करते थे। सीधे राष्ट्रवादी या ब्रिटिश विरोधी फिल्मों को सेंसरशिप से गुजरना मुश्किल था। इस संदर्भ में शुरुआती सिनेमा में सामाजिक और राजनीतिक टिप्पणियों के अधिक सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष रूपों की आवश्यकता थी।

प्रारंभिक मूक सिनेमा में संबोधित सामाजिक विषय

भारत में प्रारंभिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्में, हालांकि पौराणिक या ऐतिहासिक शैलियों की तुलना में संख्या और दायरे में सीमित थीं, फिर भी उन्होंने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को छूना शुरू कर दिया।

सामान्य सामाजिक विषय:

- जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता: सामाजिक संवेदनशीलता और सेंसरशिप के कारण शायद सावधानी से काम लिया गया हो, लेकिन कुछ शुरुआती फिल्मों में जातिगत भेदभाव और हाशिए पर पड़े समुदायों की दुर्दशा के मुद्दे पर संकेत दिया गया था। सामाजिक असमानता और अन्याय के विषय, भले ही सामान्यीकृत तरीके से प्रस्तुत किए गए हों, जाति पदानुक्रम की वास्तविकता के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं।

- महिला अधिकार एवं सामाजिक बाधाएँ: समाज में महिलाओं की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर अधिक बार चर्चा की गई। विषयों में ये शामिल हो सकते हैं:

- विधवा पुनर्विवाह: विधवा पुनर्विवाह की वकालत करना, इसके विरुद्ध सामाजिक कलंक को चुनौती देना तथा विधवाओं की दुर्दशा को उजागर करना।

- बाल विवाह: बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों को दर्शाना तथा विवाह की आयु बढ़ाने की वकालत करना।

- महिला शिक्षा: महिला शिक्षा के महत्व को स्पष्ट या परोक्ष रूप से बढ़ावा देना तथा महिला साक्षरता पर पारंपरिक प्रतिबंधों को चुनौती देना।

- महिलाओं की गतिशीलता और स्वतंत्रता पर सामाजिक प्रतिबंध: पारंपरिक पितृसत्तात्मक संरचनाओं के अंतर्गत महिलाओं के जीवन पर लगाई गई सीमाओं का सूक्ष्मता से चित्रण।

- गरीबी और आर्थिक कठिनाई: फ़िल्मों में गरीबी, आर्थिक संकट और आम लोगों के संघर्ष के दृश्य दिखाए जा सकते हैं। हालाँकि अक्सर दुर्भाग्य की व्यक्तिगत कहानियों के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन ये परोक्ष रूप से व्यापक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं की ओर इशारा कर सकती हैं, जिनमें से कुछ औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के कारण और भी बढ़ गई थीं।

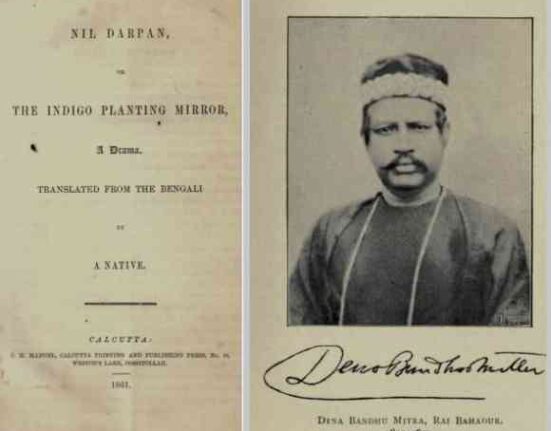

- सामाजिक अन्याय और शोषण: कहानियाँ भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक अन्याय और शोषण के विभिन्न रूपों को छू सकती हैं, हालाँकि संभवतः किसी विशिष्ट सामाजिक समूह या सत्ता संरचना का आलोचनात्मक तरीके से नाम लिए बिना। उत्पीड़न और न्याय की आवश्यकता के सामान्य विषय व्यापक सामाजिक शिकायतों के साथ प्रतिध्वनित हो सकते हैं।

- धार्मिक सद्भाव (या उसका अभाव): भारतीय समाज की बहु-धार्मिक प्रकृति और कभी-कभी सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए, कुछ फिल्मों ने धार्मिक सद्भाव और सहिष्णुता के विषयों को सूक्ष्म रूप से बढ़ावा दिया होगा, या धार्मिक संघर्ष के नकारात्मक परिणामों को दर्शाया होगा, हालांकि इसे भी संभवतः सावधानी के साथ देखा गया होगा।

सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों में निहित राष्ट्रवादी संदेश

सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ये फिल्में अक्सर अंतर्निहित राष्ट्रवादी संदेश देती थीं जो व्यापक राष्ट्रवादी एजेंडे के साथ प्रतिध्वनित होती थीं।

राष्ट्रवाद से संबंध:

- राष्ट्रीय सुधार के लिए आत्म-आलोचना: सामाजिक बुराइयों को उजागर करके और सुधार की वकालत करके, इन फिल्मों ने इस विचार को स्पष्ट रूप से बढ़ावा दिया कि भारत को एक मजबूत और अधिक एकीकृत राष्ट्र बनने के लिए अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर करने की आवश्यकता है। यह स्व-शासन प्राप्त करने के लिए आवश्यक आत्म-सुधार और सांस्कृतिक उत्थान पर राष्ट्रवादी जोर के साथ मेल खाता है।

- राष्ट्रीय एकता में बाधा बनती सामाजिक बुराइयाँ: जातिगत भेदभाव जैसे सामाजिक विभाजन और असमानताओं को राष्ट्रवादियों ने राष्ट्रीय एकता के लिए बाधा के रूप में देखा। इन मुद्दों को संबोधित करने वाली फ़िल्में, चाहे सूक्ष्म रूप से ही क्यों न हों, सामाजिक सद्भाव और समानता की वकालत कर सकती हैं, जो एक मजबूत और एकजुट भारतीय राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो स्वशासन के लिए सक्षम है।

- सामाजिक सुधार में भारतीय एजेंसी (बनाम औपनिवेशिक दावे): भारतीयों को अपनी सामाजिक समस्याओं से जूझते और उनका समाधान तलाशते हुए चित्रित करके, इन फिल्मों ने सामाजिक सुधार में भारतीय एजेंसी पर जोर दिया। इसने औपनिवेशिक तर्क का खंडन किया कि भारत खुद को आधुनिक बनाने में असमर्थ है और प्रगति लाने के लिए उसे ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। इसने सुझाव दिया कि भारतीय स्वयं अपने सामाजिक मुद्दों को पहचानने और हल करने में सक्षम हैं।

- नैतिक अधिकार और सांस्कृतिक नवीनीकरण: नैतिक और सामाजिक मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करके, ये फ़िल्में भारत की नैतिक और सांस्कृतिक ताकत को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर सकती हैं। सामाजिक न्याय और सुधार की वकालत को सांस्कृतिक नवीनीकरण के रूप में देखा जा सकता है, जो भारतीय संस्कृति को पुनः प्राप्त करने और पुनर्जीवित करने की व्यापक राष्ट्रवादी परियोजना के साथ संरेखित है।

- भारत की आधुनिक और प्रगतिशील छवि बनाना: समकालीन सामाजिक मुद्दों से जुड़कर और सुधार की वकालत करके, इन फिल्मों ने भारत की एक अधिक आधुनिक और प्रगतिशील छवि बनाने में योगदान दिया, जो भारत के पिछड़े और स्थिर के रूप में रूढ़िवादी औपनिवेशिक चित्रण का मुकाबला करती है। इस आधुनिक, सुधारित भारत को स्वशासन के अधिक योग्य और सक्षम के रूप में प्रस्तुत किया गया।

उदाहरण और विषयगत रुझान (हालांकि विशिष्ट फिल्म विवरण सीमित हैं)

मूक युग और सीमित संरक्षण के कारण, प्रारंभिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों के विशिष्ट शीर्षक और विस्तृत सामग्री विवरण दुर्लभ हैं। हालाँकि, हम उस समय के व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलनों और सामान्य सिनेमाई प्रथाओं के आधार पर विषयगत रुझानों और संभावित उदाहरणों का अनुमान लगा सकते हैं।

संभावित उदाहरण और विषयगत रुझान:

- विधवा पुनर्विवाह पर फिल्में: विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने वाले सामाजिक सुधार आंदोलनों को देखते हुए, यह संभव है कि कुछ प्रारंभिक फिल्मों ने इस विषय को छुआ हो, शायद विधवाओं द्वारा सामना किए जाने वाले संघर्षों और सामाजिक बहिष्कार को दर्शाया हो और परोक्ष रूप से उनके पुनर्विवाह के अधिकार की वकालत की गई हो।

- बाल विवाह पर फिल्में: इसी प्रकार, फिल्मों में बाल विवाह के नकारात्मक परिणामों को दर्शाया जा सकता था, बाल वधुओं की पीड़ा को दर्शाया जा सकता था तथा इस प्रथा के खिलाफ अभियान का समर्थन किया जा सकता था।

- सामाजिक रूप से जागरूक नायक/नायिकाओं वाली फ़िल्में: पौराणिक या ऐतिहासिक विधाओं में भी, कुछ फिल्मों में सामाजिक रूप से जागरूक पात्रों को शामिल किया गया होगा, जिन्होंने सामाजिक मानदंडों या अन्याय को चुनौती दी होगी, हालांकि संभवतः जाति या औपनिवेशिक संरचनाओं का सीधे सामना करने के बजाय सूक्ष्म और रूपकात्मक तरीके से।

- रोज़मर्रा की ज़िंदगी और सामाजिक वास्तविकताओं को दर्शाने वाली फ़िल्में: कुछ फिल्में भव्य पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों से हटकर रोजमर्रा की जिंदगी और सामाजिक वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं, तथा हाशिए पर पड़े समुदायों सहित आम लोगों के जीवन और संघर्षों को दर्शाती हैं, हालांकि फिर भी, संभवतः कुछ हद तक सावधानी और सूक्ष्मता के साथ।

मूक फिल्म में अंतर्निहित विरोध और सामाजिक टिप्पणी की तकनीकें

मूक सिनेमा और सेंसरशिप की सीमाओं को देखते हुए, फिल्म निर्माताओं ने सामाजिक आलोचना और अंतर्निहित राष्ट्रवादी संदेश देने के लिए सूक्ष्म तकनीकों पर भरोसा किया।

सूक्ष्मता के लिए तकनीकें:

- दृश्य प्रतीकवाद और रूपक: मूक सिनेमा स्वाभाविक रूप से दृश्यात्मक था। फिल्म निर्माता सामाजिक मुद्दों या सत्ता की गतिशीलता को दर्शाने के लिए दृश्य प्रतीकों और रूपकों का उपयोग कर सकते थे। उदाहरण के लिए, अमीर और गरीब के बीच दृश्य विरोधाभास, या सामाजिक बाधाओं का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, असमानता के बारे में संदेश दे सकता है।

- चरित्र मूलरूप और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व: पात्रों को सामाजिक समूहों या विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आदर्शों के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है। हाशिए पर पड़े पात्रों या सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने वाले वीर व्यक्तियों के सहानुभूतिपूर्ण चित्रण मौजूदा सामाजिक पदानुक्रमों की आलोचना कर सकते हैं।

- भावनात्मक कहानी और मेलोड्रामा: मूक सिनेमा भावनात्मक कहानी कहने में माहिर है। सामाजिक अन्याय का सामना कर रहे पात्रों की भावनात्मक पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करके, फिल्म निर्माता दर्शकों के बीच सहानुभूति और सामाजिक जागरूकता पैदा कर सकते हैं। सामाजिक बुराइयों के दुखद परिणामों को उजागर करने के लिए नाटकीय कथाओं का उपयोग किया जा सकता है।

- संगीत और वातावरण: मूक फिल्मों में संगीत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसने मूड सेट किया और भावनात्मक प्रभाव को बढ़ाया। उदास या प्रतिवादी (प्रोटिबादी - विरोध करने वाला/विद्रोही) संगीत स्कोर सामाजिक अन्याय को सूक्ष्म रूप से रेखांकित कर सकते हैं या असहमति और बेचैनी का माहौल बना सकते हैं।

- न्युअंस के लिए इंटरटाइटल्स: इंटरटाइटल्स का प्रयोग प्रायः संवाद के लिए किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग टिप्पणी देने या कुछ सामाजिक या नैतिक बिंदुओं पर सूक्ष्मता से जोर देने के लिए भी किया जा सकता है, हालांकि, ऐसा करते समय प्रत्यक्ष सेंसरशिप से बचने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए।

प्रारंभिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों का स्वागत और महत्व

प्रारंभिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक मूक फिल्मों के स्वागत और प्रभाव के बारे में पौराणिक या ऐतिहासिक महाकाव्यों की तुलना में कम जानकारी उपलब्ध है। हालांकि, उन्होंने संभवतः प्रारंभिक सिनेमाई संस्कृति और सामाजिक विमर्श को आकार देने में भूमिका निभाई होगी।

स्वागत एवं महत्व पहलू:

- पौराणिक फिल्मों की तुलना में संभवतः कम दर्शक संख्या: सामाजिक रूप से प्रासंगिक फ़िल्में, कम दिखावटी या धार्मिक थीम वाली होने के कारण, अधिक प्रमुख शैलियों की तुलना में कम दर्शक वर्ग वाली हो सकती हैं। हालाँकि, उन्होंने संभवतः सामाजिक रूप से जागरूक दर्शकों और अधिक समकालीन विषयों में रुचि रखने वालों को आकर्षित किया।

- सामाजिक संवाद में योगदान (भले ही सीमित हो): भले ही सूक्ष्म और कम व्यापक, इन फिल्मों ने सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक सिनेमा के सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा शुरू करने में योगदान दिया। उन्होंने बाद के भारतीय सिनेमा में अधिक स्पष्ट सामाजिक टिप्पणी का मार्ग प्रशस्त किया।

- सामाजिक रूप से जागरूक फिल्म निर्माण का प्रारंभिक स्वरूप: ये फिल्में भारत में सामाजिक रूप से जागरूक फिल्म निर्माण के प्रारंभिक, यद्यपि नवजात, रूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो दर्शाती हैं कि मूक युग में भी, कुछ फिल्म निर्माता समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं से जुड़ने के लिए सिनेमा को एक माध्यम के रूप में उपयोग करना शुरू कर रहे थे, हालांकि सावधानी के साथ।

- अधिक प्रत्यक्ष सामाजिक और राजनीतिक सिनेमा के लिए मार्ग प्रशस्त करना: इन शुरुआती फिल्मों की सूक्ष्म सामाजिक टिप्पणी को बाद के दशकों में भारत में उभरने वाले अधिक स्पष्ट रूप से सामाजिक और राजनीतिक रूप से जुड़े सिनेमा के अग्रदूत के रूप में देखा जा सकता है, खासकर स्वतंत्रता के बाद के युग में। उन्होंने भारतीय फिल्म निर्माण के भीतर सामाजिक प्रासंगिकता की परंपरा स्थापित करने में मदद की।

सीमाएँ और बारीकियाँ

इन प्रारंभिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों पर चर्चा करते समय सीमाओं और बारीकियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है:

- सूक्ष्मता और अंतर्निहित संदेश: सेंसरशिप और सामाजिक बाधाओं के कारण उनके संदेश अक्सर अंतर्निहित और सूक्ष्म होते थे। उनके प्रत्यक्ष राजनीतिक या क्रांतिकारी स्वभाव को बढ़ा-चढ़ाकर बताने से बचना ज़रूरी है।

- रूढ़िवादी व्याख्या की संभावना: कुछ फिल्मों में सामाजिक सुधार के संदेश मौलिक रूप से परिवर्तनकारी होने के बजाय कुछ हद तक रूढ़िवादी या पितृसत्तात्मक ढांचे में तैयार किए गए होंगे। सामाजिक सुधार की विचारधाराएँ स्वयं विविध और जटिल थीं।

- सीमित साक्ष्य और ऐतिहासिक रिकॉर्ड: मूक युग की बची हुई फिल्मों और विस्तृत दस्तावेज़ीकरण की कमी के कारण, इन सामाजिक रूप से प्रासंगिक फिल्मों के बारे में हमारी समझ अनिवार्य रूप से अधूरी है और अनुमानों और व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ पर आधारित है।

निष्कर्ष

भारत में प्रारंभिक सामाजिक रूप से प्रासंगिक मूक फ़िल्में, हालांकि अक्सर अधिक लोकप्रिय पौराणिक और ऐतिहासिक शैलियों से प्रभावित होती हैं, लेकिन प्रारंभिक भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण, लेकिन सूक्ष्म, कड़ी का प्रतिनिधित्व करती हैं। उस समय के सामाजिक मुद्दों - जाति, महिलाओं के अधिकार, गरीबी - को संबोधित करके उन्होंने व्यापक राष्ट्रवादी परियोजना में निहित रूप से योगदान दिया। सेंसरशिप और सामाजिक संवेदनशीलताओं से विवश होने के बावजूद, इन फ़िल्मों ने सामाजिक आलोचना और सुधार के संदेश देने के लिए दृश्य कहानी, चरित्र आदर्श और भावनात्मक आख्यानों का उपयोग किया, जो सूक्ष्म रूप से आत्म-सुधार, एकता और सामाजिक न्याय के निहित राष्ट्रवादी आदर्शों को समाहित करते हैं। ये प्रारंभिक सामाजिक रूप से जागरूक फ़िल्में, हालांकि अपने माध्यम में "मूक" और अक्सर अपने विरोध में सूक्ष्म थीं, फिर भी भारतीय सिनेमा के विकसित परिदृश्य में महत्वपूर्ण "स्वतंत्रता के बीज" थीं, जिन्होंने भविष्य में अधिक स्पष्ट रूप से सामाजिक और राजनीतिक फ़िल्म निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें