परिचय

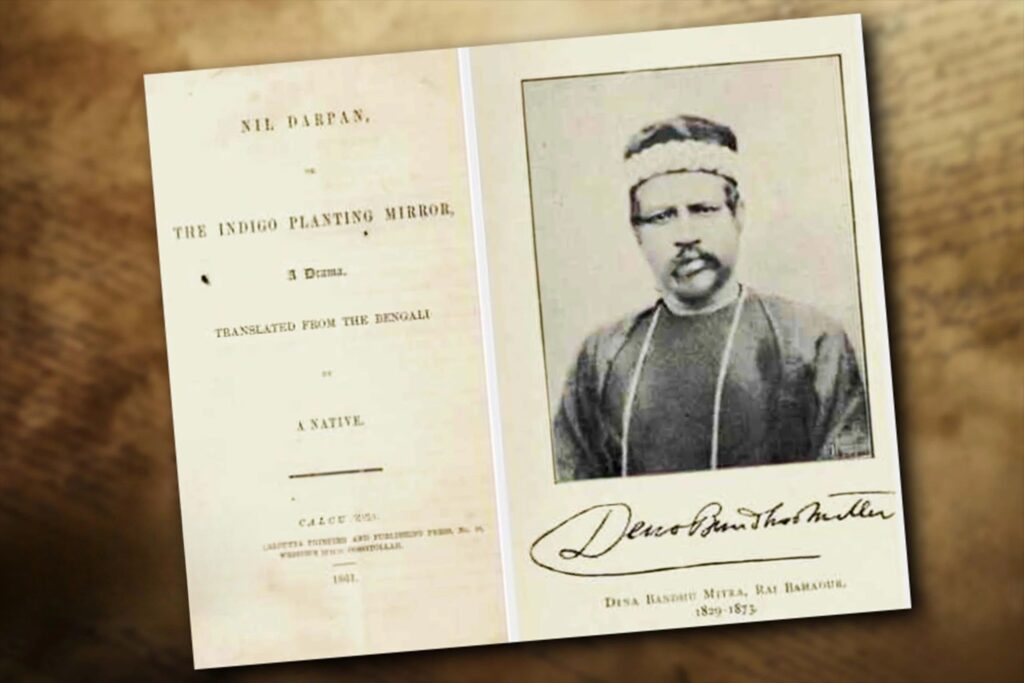

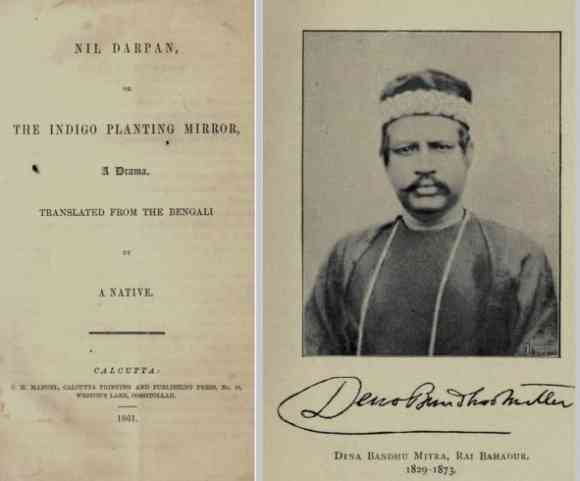

[नील दर्पण, अक्सर के रूप में अनुवादित इंडिगो मिरर] दीनबंधु मित्रा द्वारा 1858-1859 में लिखा गया एक बंगाली नाटक है। 1860 में प्रकाशित यह नाटक बंगाल में ब्रिटिश नील बागान मालिकों और भारतीय नील किसानों (रैयतों) के उनके क्रूर शोषण का तीखा अभियोग है। नील दर्पण इसे बंगाली नाटक में एक ऐतिहासिक कृति और विरोध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसने नील विद्रोह (1859-1860) और औपनिवेशिक उत्पीड़न के व्यापक मुद्दे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे कला, विशेष रूप से रंगमंच, को भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

पृष्ठभूमि: कलाकार और नील बागान प्रणाली

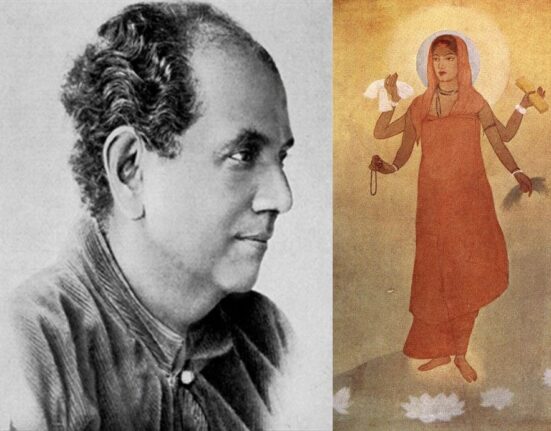

दीनबंधु मित्रा (1830-1873) एक प्रसिद्ध बंगाली नाटककार और कवि थे। उन्होंने भारतीय डाक सेवा के लिए काम किया, जिससे उन्हें ग्रामीण बंगाल में व्यापक रूप से यात्रा करने और किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला। उनके अनुभवों, विशेष रूप से नील की खेती वाले क्षेत्रों में, ने उनके लेखन को गहराई से प्रभावित किया। मित्रा आम लोगों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील थे और उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का उपयोग सामाजिक अन्याय को उजागर करने के लिए किया।

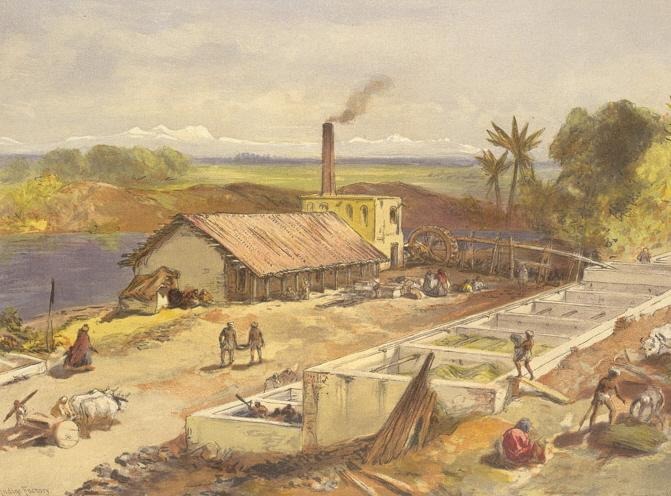

19वीं सदी के मध्य में बंगाल में दमनकारी नील की खेती की जाती थी। नील, यूरोप में अत्यधिक मूल्यवान नीला रंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में कंपनी के शासन के समाप्त होने के बाद ब्रिटिश बागान मालिकों के लिए एक आकर्षक नकदी फसल थी। हालाँकि, यह प्रणाली भारतीय किसानों के साथ जबरदस्ती और शोषण पर आधारित थी।

नील बागान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं:

- बलपूर्वक खेती: किसानों को अक्सर अनुचित अनुबंधों और दबाव के ज़रिए खाद्यान्न फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें उच्च ब्याज दरों पर अग्रिम (ऋण) दिए जाते थे, जिससे वे ऋण चक्र में फंस जाते थे।

- शोषणकारी अनुबंध (दादोन प्रणाली): "दादोन" प्रणाली में बागान मालिक किसानों को अग्रिम राशि देते थे, जिसके बाद किसानों को अपनी नील की फसल बागान मालिक को उनके द्वारा एकतरफा तय की गई कीमत पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता था, जो अक्सर बाजार मूल्य से काफी कम होती थी।

- हिंसा और उत्पीड़न: बागान मालिक और उनके एजेंट (लाठियाल) किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर करने तथा उन्हें अन्य फसलों की खेती करने से रोकने के लिए अक्सर हिंसा, धमकी, अपहरण और अवैध कारावास का सहारा लेते थे।

- कानूनी व्यवस्था बागान मालिकों के पक्ष में: कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था काफी हद तक बागान मालिकों के पक्ष में थी। न्याय अक्सर किसानों के लिए दुर्गम या पक्षपातपूर्ण होता था, जिससे बागान मालिकों के दुर्व्यवहार के खिलाफ़ उनके पास कोई सहारा नहीं बचता था।

- आर्थिक संकट: नील की खेती से अक्सर किसानों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यह खाद्य फसलों की तुलना में कम लाभदायक थी, मिट्टी को नष्ट कर देती थी, तथा उन्हें बागान मालिकों की शोषणकारी प्रणाली पर निर्भर बना देती थी।

संदर्भ: नील विद्रोह (1859-1860)

नील दर्पण यह पुस्तक नील विद्रोह की पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, जो बंगाल में दमनकारी नील की खेती व्यवस्था के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। विद्रोह 1859 में शुरू हुआ और जल्दी ही कई जिलों में फैल गया।

नील विद्रोह के मुख्य पहलू:

- किसान प्रतिरोध: दशकों के शोषण से तंग आकर नील किसानों ने विद्रोह कर दिया और नील की खेती करने से मना कर दिया। उन्होंने नील की फैक्ट्रियों पर हमला किया, बागान मालिकों के एजेंटों का विरोध किया और बागान मालिकों और औपनिवेशिक प्रशासन के अधिकार को चुनौती दी।

- सामाजिक बहिष्कार: विद्रोह में बागान मालिकों और उनके एजेंटों का सामाजिक बहिष्कार शामिल था। किसानों ने खुद को संगठित किया और नील प्रणाली के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया।

- प्रेस और बुद्धिजीवियों की भूमिका: बंगाली समाचार पत्रों और बुद्धिजीवियों ने नील किसानों की दुर्दशा को उजागर करने और उनके समर्थन में जनमत जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- सरकार की प्रतिक्रिया: ब्रिटिश सरकार ने शुरू में दमनात्मक कार्रवाई की, लेकिन अंततः किसानों की शिकायतों की जांच के लिए एक इंडिगो आयोग नियुक्त किया। आयोग की रिपोर्ट में बागान मालिकों के दुर्व्यवहार को स्वीकार किया गया।

नाटक का विवरण: पात्र, कथानक और प्रमुख दृश्य

नील दर्पण यह एक शक्तिशाली और भावनात्मक रूप से भरा नाटक है जो ग्रामीण बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों के उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से चित्रित करता है। यह नाटक पाँच अंकों में संरचित है और इसमें ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों और उस समय की सत्ता गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करने वाले कई पात्र हैं।

प्रमुख पात्र और कथानक तत्व:

- गोलोक माधव: एक समृद्ध लेकिन दयालु किसान जो बागान मालिकों के उत्पीड़न का शिकार बन जाता है।

- साधुचरण: एक अन्य किसान, जो बागान मालिकों का भारी कर्जदार है और अत्यधिक कठिनाई का सामना कर रहा है।

- क्षेत्रमणि: गोलोक माधव की बेटी, जो बागान मालिकों की हिंसा के संदर्भ में महिलाओं की भेद्यता और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करती है।

- नबीन माधब: गोलोक माधव का बेटा, जो शुरू में बागान मालिकों का विरोध करता है लेकिन अंततः टूट जाता है।

- रोगिनी: साधुचरण की बेटी, बागान मालिकों की क्रूरता का एक और शिकार।

- मिस्टर वुड और मिस्टर रॉग: रूढ़िवादी, क्रूर और निर्दयी ब्रिटिश नील उत्पादक, जो व्यवस्था की शोषक और हिंसक प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- प्लॉट: यह नाटक नील की खेती करने वाले किसानों के जीवन को दर्शाती दुखद घटनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सामने आता है। यह दिखाता है कि कैसे बागान मालिक बल, धोखाधड़ी और कानूनी व्यवस्था का उपयोग करके किसानों को अनुचित शर्तों पर नील की खेती करने के लिए मजबूर करते हैं। इसमें हिंसा, आगजनी, अवैध कारावास और बागान मालिकों और उनके एजेंटों द्वारा महिलाओं के यौन उत्पीड़न के दृश्य दिखाए गए हैं। नाटक त्रासदी में परिणत होता है, जो किसानों द्वारा सामना की जाने वाली निराशा और हताशा को उजागर करता है।

प्रमुख दृश्य जिन्होंने उत्पीड़न को दर्शाया और दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाला:

- हिंसा के दृश्य: बागान मालिकों के एजेंटों (लाठियालों) द्वारा किसानों पर हमला, उनके घरों को जलाना और उनकी संपत्ति लूटने का चित्रण।

- जबरदस्ती के दृश्य: किसानों को बंदूक की नोक पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है या उन्हें अवैध रूप से नील कारखानों (कुथियों) में बंधक बना लिया गया है।

- निराशा और पीड़ा के दृश्य: भुखमरी, कर्ज और सम्मान की हानि का सामना कर रहे किसानों और उनके परिवारों का हृदय विदारक चित्रण।

- संवाद और भाषा: नाटक में व्यापक दर्शकों तक पहुंचने के लिए बोलचाल की बंगाली भाषा का प्रयोग किया गया तथा भावनात्मक संवादों का प्रयोग किया गया, जिससे किसानों के प्रति सहानुभूति और बागान मालिकों के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ।

क्रांतिकारी महत्व और प्रभाव

नील दर्पणनाटक का क्रांतिकारी महत्व औपनिवेशिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक विरोध के साधन के रूप में रंगमंच के अभूतपूर्व उपयोग में निहित है।

- बागान मालिकों के अत्याचारों का पर्दाफाश: पहली बार, एक बंगाली नाटक ने नील की खेती की क्रूर वास्तविकताओं को चित्रित किया, जिसमें ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा की जाने वाली हिंसा, शोषण और अन्याय को उजागर किया गया। इसने उन मुद्दों को प्रकाश में लाया जिन्हें अक्सर औपनिवेशिक प्रशासन और शहरी अभिजात वर्ग के कुछ वर्गों द्वारा अनदेखा या कम करके आंका जाता था।

- नील विद्रोह के बारे में जागरूकता बढ़ाना: नील विद्रोह के दौरान प्रकाशित इस नाटक ने किसानों की शिकायतों को उजागर किया और उनके मुद्दे के लिए जनता का समर्थन जुटाने में मदद की। इसने शहरी दर्शकों को नील की खेती की ग्रामीण वास्तविकताओं और किसानों की पीड़ा की सीमा के बारे में शिक्षित किया।

- जनमत जुटाना: नील दर्पण दर्शकों पर इसका गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ा। इसने किसानों के प्रति सहानुभूति और बागान मालिकों तथा औपनिवेशिक व्यवस्था के प्रति आक्रोश की भावना पैदा की, जिसने इस तरह के शोषण को संभव बनाया। इसने जनमत को आकार देने और नील विद्रोह तथा किसान अधिकारों के लिए समर्थन का माहौल बनाने में योगदान दिया।

- विरोध के हथियार के रूप में रंगमंच: इस नाटक ने सामाजिक टिप्पणी और राजनीतिक लामबंदी के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में रंगमंच की क्षमता को प्रदर्शित किया। इसने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने और औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए नाटक का उपयोग करने की एक मिसाल कायम की। इसने बंगाली रंगमंच में विशुद्ध रूप से पौराणिक या ऐतिहासिक विषयों से अलग हटकर समकालीन वास्तविकताओं से जुड़ने का प्रयास किया।

- प्रेरणादायक राष्ट्रवादी भावना: ब्रिटिश बागान मालिकों के आर्थिक शोषण और नस्लीय अहंकार को उजागर करके, नील दर्पण इसने अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश विरोधी भावना को बढ़ाने में योगदान दिया और नवजात भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को बढ़ावा दिया। यह औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बन गया।

स्वागत और विरासत

नील दर्पण बंगाली समाज और उससे परे इसका गहरा प्रभाव पड़ा।

- अपार लोकप्रियता: यह नाटक बेहद लोकप्रिय हुआ और बंगाल तथा भारत के अन्य भागों में कई बार इसका मंचन किया गया। इसने विविध सामाजिक पृष्ठभूमियों से बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जिन्हें नील की खेती का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था।

- अनुवाद और व्यापक पहुंच: नील दर्पण माइकल मधुसूदन दत्त ने इसे जल्दी ही अंग्रेजी में अनुवादित किया (हालांकि इसे रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के नाम से प्रकाशित किया गया, जिसके कारण उन पर मानहानि का मुकदमा चला) और बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया, जिससे इसकी पहुंच और प्रभाव बंगाल से बाहर तक फैल गया। अंग्रेजी अनुवाद ने नील के दोहन के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय ध्यान में लाया।

- सरकार की प्रतिक्रिया और विवाद: इस नाटक ने ब्रिटिश बागान मालिकों और औपनिवेशिक प्रशासकों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया। रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, जिन्होंने अंग्रेजी अनुवाद में मदद की, उन पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया, जिससे आलोचना के प्रति औपनिवेशिक राज्य की संवेदनशीलता और असहमति की आवाज़ों को दबाने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। हालाँकि, विवाद ने नाटक की बदनामी और प्रभाव को और बढ़ा दिया।

- बाद के साहित्य और आंदोलनों पर प्रभाव: नील दर्पण बाद के बंगाली और भारतीय साहित्य पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, जिससे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने वाले कई नाटक, उपन्यास और कविताएँ प्रेरित हुईं। इसने भारत में सामाजिक रूप से जागरूक और राजनीतिक रूप से जुड़े रंगमंच के विकास में भी योगदान दिया। इसे बाद के राष्ट्रवादी और किसान आंदोलनों के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है।

- स्थायी विरासत: नील दर्पण बंगाली साहित्य का एक क्लासिक और एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज बना हुआ है। आज भी इसका अध्ययन और प्रदर्शन किया जाता है, जो उपनिवेशवाद की दमनकारी प्रकृति और अन्याय को चुनौती देने और सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए कला की शक्ति की याद दिलाता है। यह दीनबंधु मित्रा के साहस का प्रमाण है, जिन्होंने अपनी कला का उपयोग सत्ता के सामने सच बोलने और बेजुबानों को आवाज देने के लिए किया।

निष्कर्ष

दीनबंधु मित्रा नील दर्पण भारतीय रंगमंच के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक नाटक है और क्रांतिकारी कला का एक शक्तिशाली नमूना है। बंगाल में नील की खेती की क्रूर वास्तविकताओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करके, इसने औपनिवेशिक शासन के गहरे अन्याय को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण के रूप में कार्य किया। सिर्फ़ एक नाटक से कहीं ज़्यादा, नील दर्पण यह सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए उत्प्रेरक था, जिसने नील विद्रोह और भारत में ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ व्यापक संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी स्थायी विरासत अन्याय को उजागर करने, जनमत को संगठित करने और सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने के लिए कला की शक्ति के प्रदर्शन में निहित है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें