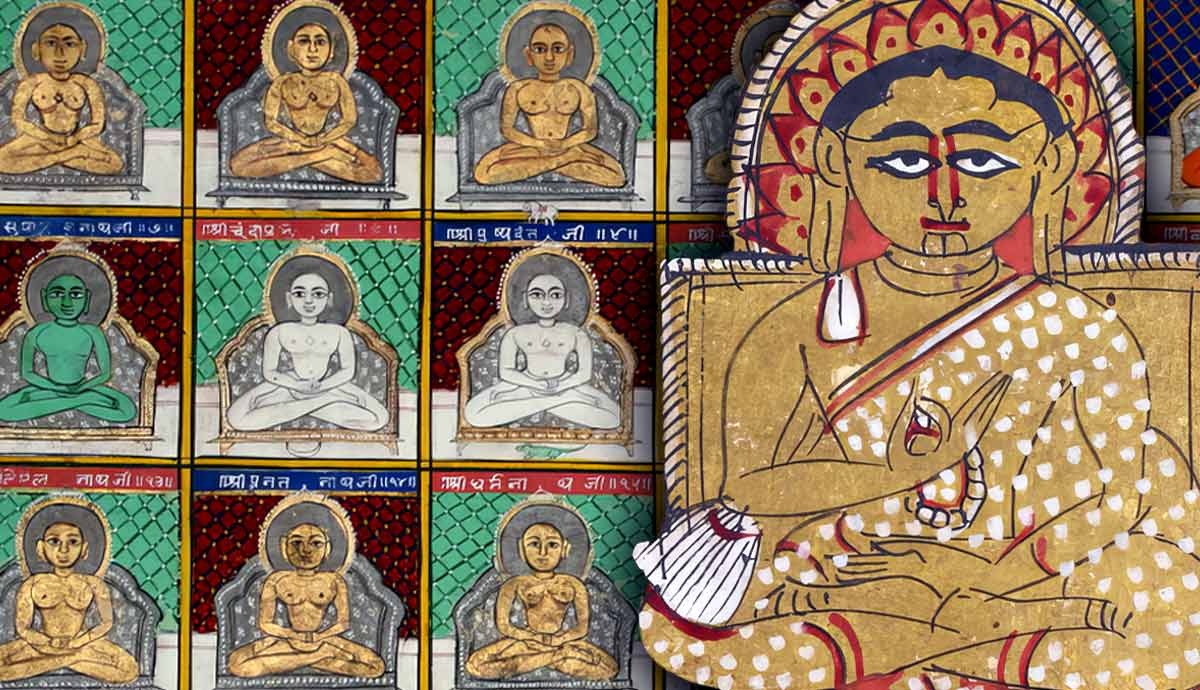

परिचय

महावीर, जिनका जन्म पारंपरिक रूप से 599 - 527 ईसा पूर्व माना जाता है, वर्तमान ब्रह्मांडीय युग में जैन धर्म के चौबीसवें और अंतिम तीर्थंकर (आध्यात्मिक शिक्षक और "पार्क-निर्माता") थे। एक शाही परिवार में वर्धमान के रूप में जन्मे, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीस वर्ष की आयु में अपने सांसारिक जीवन को त्याग दिया। बारह वर्षों के कठोर तप और ध्यान के बाद, उन्होंने केवला ज्ञान (सर्वज्ञता) प्राप्त की, एक जिन ("विजेता") बन गए और प्रमुख व्यक्ति बन गए जिनकी शिक्षाएँ जैन धर्म की नींव रखती हैं। महावीर के दर्शन ने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक सिद्धांतों के रूप में अहिंसा (अहिंसा), सत्य (सत्य), अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह पर जोर दिया। उनके जीवन और शिक्षाओं का भारतीय दर्शन पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है और दुनिया भर में लाखों अनुयायियों को प्रेरित करना जारी है।

प्रारंभिक जीवन और परिवार

वर्धमान का जन्म वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ था, जो अब भारत के बिहार राज्य में है। वे लिच्छवी वंश से थे, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख गणतंत्र महाजनपद था। उनके पिता सिद्धार्थ एक धनी और प्रभावशाली सरदार थे, और उनकी माँ त्रिशला वैशाली के राजा चेतक की बहन थीं। पारंपरिक जैन खातों में उनके जन्म से पहले और जन्म के दौरान कई शुभ घटनाओं का वर्णन है, जो उनके भविष्य की आध्यात्मिक महानता का संकेत देते हैं। कुछ अन्य समकालीन आध्यात्मिक नेताओं के विपरीत, महावीर ने तीस वर्ष की आयु तक एक राजसी जीवन व्यतीत किया। जबकि उनके प्रारंभिक जीवन के विवरण सीमित हैं, जैन ग्रंथों से पता चलता है कि वे एक विचारशील और चौकस बच्चे थे, जो छोटी उम्र से ही ज्ञान और करुणा के गुणों का प्रदर्शन करते थे। वह अपने साहस और शक्ति के लिए भी जाने जाते थे, जिससे उन्हें "वर्धमान" नाम मिला, जिसका अर्थ है "वह जो बढ़ता है" या "समृद्धि"।

त्याग

तीस वर्ष की आयु में, जन्म और मृत्यु के चक्र में निहित दुख से बहुत अधिक प्रभावित होकर और मुक्ति के मार्ग की तलाश में, वर्धमान ने अपने शाही जीवन और सभी सांसारिक संपत्तियों का त्याग कर दिया। यह निर्णय कथित तौर पर उनके बड़े भाई, नंदीवर्धन की सहमति से उनके माता-पिता के निधन के बाद लिया गया था। उनके त्याग ने एक गहन आध्यात्मिक खोज की शुरुआत को चिह्नित किया। उन्होंने अपने शाही वस्त्र त्याग दिए और एक भटकते हुए तपस्वी का जीवन अपना लिया, आत्म-अनुशासन और केवला ज्ञान की खोज की यात्रा पर निकल पड़े। त्याग का यह कार्य जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो भौतिक आसक्तियों से अलगाव और आध्यात्मिक मुक्ति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

तपस्वी अभ्यास

अगले बारह वर्षों तक महावीर ने अत्यंत कठोर जीवन व्यतीत किया, कठोर तप का अभ्यास किया और अपार कष्ट सहे। वे गंगा के मैदानों में भटकते रहे, अक्सर बिना आश्रय, भोजन या कपड़ों के। उन्होंने खुद को कठोर शारीरिक तपस्या के अधीन किया, जिसमें लंबे समय तक उपवास, विभिन्न चुनौतीपूर्ण आसनों में ध्यान लगाना और कठोर मौसम की स्थिति का सामना करना शामिल था। जैन ग्रंथों में उनके द्वारा सामना किए गए कई परीक्षणों और क्लेशों का स्पष्ट वर्णन है, जिसमें जानवरों और शत्रुतापूर्ण लोगों द्वारा किए गए हमले भी शामिल हैं, जिन्हें उन्होंने समभाव और अटूट संकल्प के साथ सहन किया। उनकी तप साधना का उद्देश्य अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, अपनी आत्मा को शुद्ध करना और कर्म के प्रभावों को दूर करना था। उन्होंने लंबे समय तक कठोर मौन व्रत रखा और अहिंसा के सिद्धांत का सावधानीपूर्वक पालन किया, इस बात का अत्यधिक ध्यान रखा कि किसी भी जीवित प्राणी को, यहां तक कि अनजाने में भी, नुकसान न पहुंचे।

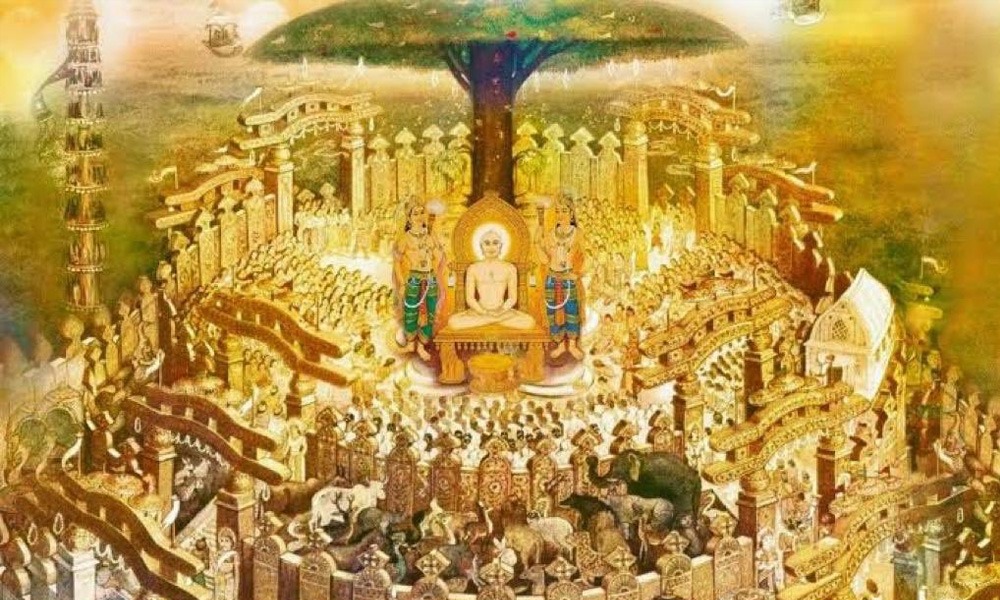

केवल ज्ञान की प्राप्ति

बारह वर्षों की गहन आध्यात्मिक साधना के पश्चात, बयालीस वर्ष की आयु में, जृम्भिकग्राम गांव के निकट एक साल वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए, महावीर को केवला ज्ञान, या पूर्ण और अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस ज्ञानोदय ने उनकी तपस्वी यात्रा की परिणति को चिह्नित किया और जन्म और मृत्यु के चक्र से उनकी मुक्ति का संकेत दिया। केवला ज्ञान की प्राप्ति के साथ, महावीर एक जिन बन गए, एक आध्यात्मिक विजेता जिसने अपने आंतरिक शत्रुओं जैसे कि आसक्ति, घृणा और अज्ञानता पर विजय प्राप्त कर ली थी। अब उन्हें चौबीसवें तीर्थंकर के रूप में सम्मानित किया गया, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक जिसने उच्चतम आध्यात्मिक बोध प्राप्त किया था और दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखा सकता था।

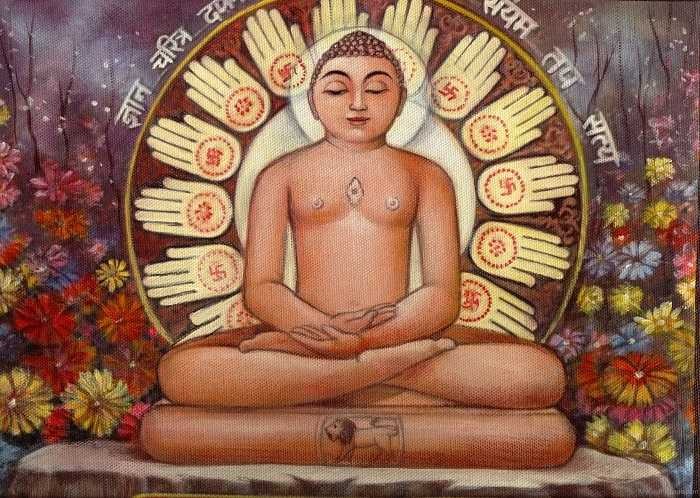

महावीर की शिक्षाएँ

अपने ज्ञानोदय के बाद, महावीर ने अपनी शिक्षाओं का प्रचार करना शुरू किया, जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत बन गए। उन्होंने भिक्षुओं और आम साधकों दोनों के लिए पाँच व्रतों के महत्व पर जोर दिया:

- अहिंसा: सबसे मौलिक सिद्धांत, किसी भी जीवित प्राणी को विचार, वचन और कर्म से नुकसान पहुंचाने से बचने की वकालत करना।

- सत्य: सत्य को इस प्रकार बोलना जिससे दूसरों को हानि न हो।

- अस्तेय (चोरी न करना): जो चीज़ मुफ़्त में न दी गई हो उसे न लेना।

- ब्रह्मचर्य: भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए यौन गतिविधियों से दूर रहना, तथा आम साधकों के लिए निष्ठा।

- अपरिग्रह (अपरिग्रह): अपनी भौतिक सम्पत्ति और आसक्ति को सीमित रखना।

महावीर ने कर्म की अवधारणा को एक सूक्ष्म भौतिक पदार्थ के रूप में भी सिखाया जो आत्मा को प्रभावित करता है। आसक्ति और द्वेष से प्रेरित कार्य कर्म को संचित करते हैं, आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं। मुक्ति के मार्ग में सही विश्वास (सम्यक दर्शन), सही ज्ञान (सम्यक ज्ञान) और सही आचरण (सम्यक चरित्र) के माध्यम से संचित कर्म को त्यागना शामिल है, जिन्हें सामूहिक रूप से जैन धर्म के तीन रत्नों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अनेकांतवाद (गैर-निरपेक्षता) के सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया, जो दृष्टिकोणों की बहुलता और सत्य की सापेक्ष प्रकृति पर जोर देता है, और स्यादवाद (सशर्त भविष्यवाणी), जो सुझाव देता है कि सभी निर्णय सशर्त हैं और जिस दृष्टिकोण से उन्हें देखा जाता है उस पर निर्भर करते हैं।

जैन समुदाय का संगठन

महावीर ने अपने अनुयायियों को चार गुना क्रम (चतुर्विध संघ) में संगठित किया जिसमें भिक्षु (साधु), भिक्षुणी (साध्वी), सामान्य पुरुष (श्रावक) और सामान्य महिला (श्राविका) शामिल थे। उन्होंने मठवासी व्यवस्था के लिए एक स्पष्ट आचार संहिता स्थापित की, जिसमें सख्त तप, पाँच व्रतों का पालन और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए समर्पित प्रयास पर जोर दिया गया। संघ ने महावीर की शिक्षाओं को संरक्षित करने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्यारह मुख्य शिष्यों (गणधरों) को नियुक्त किया जो उनके दर्शन को संगठित करने और प्रसारित करने में सहायक थे।

यात्राएँ और प्रचार

केवला ज्ञान प्राप्त करने के तीस साल बाद, महावीर ने गंगा के मैदानों में व्यापक रूप से यात्रा की, स्थानीय प्राकृत भाषा में अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया, जिससे उन्हें सभी वर्गों के लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सके। उन्होंने अन्य परंपराओं के विद्वानों और तपस्वियों के साथ संवाद और बहस में भाग लिया, अपने दर्शन को प्रभावी ढंग से व्यक्त किया और बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित किया। उनकी शिक्षाएँ उन लोगों के साथ गूंजती थीं जो प्रचलित वैदिक प्रथाओं और कठोर सामाजिक पदानुक्रम का विकल्प तलाश रहे थे।

अंतिम वर्ष और मृत्यु (निर्वाण)

जैन परंपरा के अनुसार, महावीर ने बहत्तर वर्ष की आयु में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले में स्थित पावापुरी में निर्वाण (जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति) प्राप्त की थी। उनका निधन जैन धर्म में एक महत्वपूर्ण घटना है और जैन इसे हर साल दिवाली के रूप में मनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी आत्मा अंततः सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो गई और शाश्वत आनंद और मुक्ति प्राप्त की।

विरासत और प्रभाव

महावीर के जीवन और शिक्षाओं ने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अहिंसा, सत्य और आत्म-अनुशासन पर उनके जोर ने भारत में नैतिक विचारों को गहराई से प्रभावित किया है। उनकी शिक्षाओं पर आधारित जैन धर्म आज भी प्रचलित है, जिसमें अहिंसा और तप पर ज़ोर दिया जाता है। महावीर की शिक्षाओं ने भारत में अन्य धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को भी प्रभावित किया है और शांति, पर्यावरणवाद और नैतिक जीवन पर उनके जोर के कारण आधुनिक दुनिया में उनकी प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। उनकी जीवन कहानी आत्म-प्रयास और नैतिक आचरण के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति चाहने वालों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें