परिचय

अकबर (शासनकाल 1556 – 1605 ई.), जिसे इस नाम से भी जाना जाता है अकबर महानतीसरे मुगल सम्राट थे और उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक माना जाता है। उनका शासनकाल मुगल साम्राज्य में एक उच्च बिंदु को दर्शाता है, जिसकी विशेषता क्षेत्रीय विस्तार, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और एक जीवंत सांस्कृतिक संश्लेषण है। फारसी, इस्लामी और भारतीय परंपराओं को मिलाकर एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण भारत के अकबर के दृष्टिकोण ने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा।

प्रारंभिक शासनकाल और शक्ति का समेकन:

अकबर अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्ष की छोटी उम्र में ही सिंहासन पर बैठा। अपने शुरुआती वर्षों के दौरान, साम्राज्य पर प्रभावी रूप से रीजेंट का शासन था बैरम खानअकबर एक वफ़ादार सेनापति था जिसने मुगल सत्ता को मजबूत करने और प्रतिद्वंद्वियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अकबर ने जल्द ही अपने व्यक्तिगत शासन का दावा किया और मुगल साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा करने के लिए सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की।

- सैन्य विजय: अकबर एक कुशल सैन्य कमांडर और रणनीतिकार थे। उन्होंने विशाल क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, राजपूत राज्यों, गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन के कुछ हिस्सों को मुगल नियंत्रण में लाया। उनकी विजयों ने मुगल साम्राज्य का काफी विस्तार किया और भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया।

- राजपूत नीति: अकबर ने सिर्फ़ सैन्य बल पर निर्भर रहने के बजाय राजपूत शासकों के साथ कूटनीति और गठबंधन की नीति अपनाई। उसने राजपूत शाही परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और उन्हें मुग़ल कुलीन वर्ग और प्रशासन में शामिल किया। इस नीति ने राजपूतों की वफ़ादारी सुनिश्चित की और उन्हें साम्राज्य के ढांचे में एकीकृत किया।

धार्मिक सहिष्णुता और दीन-ए-इलाही:

अकबर के शासनकाल की एक विशेषता उसकी नीति थी धार्मिक सहिष्णुता ( सुलह-ए-कुल – “सभी के साथ शांति”)। वह गैर-मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नीतियों से दूर चले गए और सक्रिय रूप से धार्मिक सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने की कोशिश की।

- जजिया कर का उन्मूलन: अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। Jizya गैर-मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर, धार्मिक समानता की दिशा में नीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है।

- धार्मिक बहस और अंतरधार्मिक संवाद: अकबर बौद्धिक रूप से जिज्ञासु था और विभिन्न धर्मों में उसकी रुचि थी। उसने इबादत खाना ("उपासना गृह") फतेहपुर सीकरी में स्थापित किया गया था, जहाँ विभिन्न धर्मों - इस्लाम, हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के विद्वान और धर्मशास्त्री उनकी उपस्थिति में धार्मिक बहस और चर्चा में भाग लेते थे।

- दीन-ए इलाही ("ईश्वरीय आस्था"): विभिन्न धर्मों के तत्वों को संश्लेषित करने और सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रयास में, अकबर ने एक नया समन्वयवादी विश्वास प्रतिपादित किया जिसे 'धर्म' कहा गया। दीन-ए इलाहीइसमें एकेश्वरवाद, सदाचार और सम्राट के प्रति वफादारी पर जोर दिया गया। दीन-ए इलाही यद्यपि यह व्यापक रूप से अपनाया गया धर्म नहीं बन पाया, लेकिन यह अकबर की धार्मिक सद्भाव और एकीकृत विचारधारा की इच्छा को दर्शाता है।

प्रशासन और मनसबदारी प्रणाली:

अकबर ने एक अत्यंत कुशल और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जिसने मुगल साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया।

- मनसबदारी प्रणाली: अकबर ने पेश किया मनसबदारी प्रणालीसैन्य और नागरिक प्रशासन की एक पदानुक्रमित प्रणाली। मनसबदार वे अधिकारी थे जो उच्च पदों पर थे (मनसब) जो उनके वेतन, सैन्य दायित्वों और नौकरशाही में स्थिति को निर्धारित करता था। इस प्रणाली ने तुर्क, फारसियों, अफगानों और राजपूतों सहित विविध पृष्ठभूमि के रईसों को मुगल प्रशासन में एकीकृत किया।

- भू-राजस्व प्रणाली: अकबर ने अपने वित्त मंत्री के मार्गदर्शन में भू-राजस्व प्रणाली में सुधार किया। राजा टोडरमल. द ज़ब्त इस प्रणाली में भूमि का सर्वेक्षण, उत्पादकता का आकलन, तथा औसत पैदावार के आधार पर राजस्व दरें तय करना शामिल था, जिसका उद्देश्य कराधान की एक निष्पक्ष और कुशल प्रणाली बनाना था।

- न्याय व्यवस्था: अकबर ने इस्लामी कानून पर आधारित न्यायिक प्रणाली की स्थापना की, लेकिन स्थानीय रीति-रिवाजों और परंपराओं को भी इसमें शामिल किया। उन्होंने कानून के प्रशासन में न्याय और निष्पक्षता पर जोर दिया।

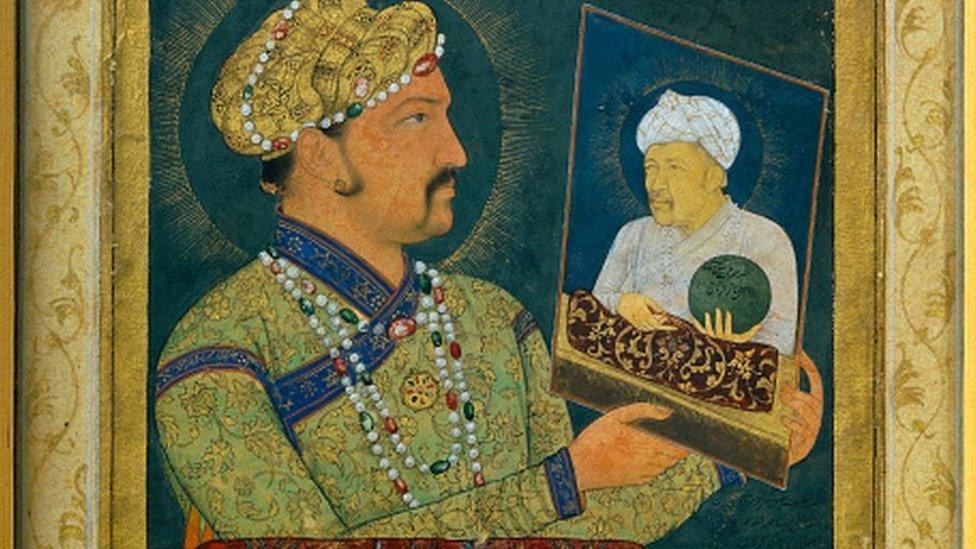

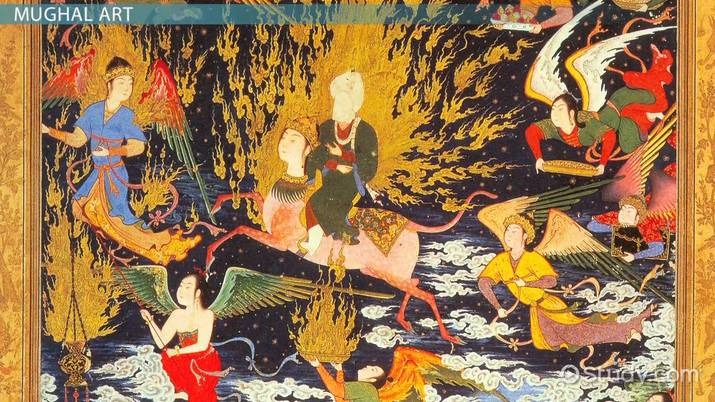

कला और वास्तुकला का संरक्षण:

अकबर कला, साहित्य, संगीत और वास्तुकला का महान संरक्षक था, उसने एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा दिया जिसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय तत्वों का मिश्रण था।

- मुगल चित्रकला: अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। कारखाने (कार्यशालाएँ) जहाँ फारस और भारत के कलाकार मिलकर शानदार लघु चित्र बनाते थे। अकबरनामा (अकबर के शासनकाल का इतिहास) और हमज़ानामा (चित्रण हमज़ानामा कहानियाँ) इस काल की मुगल चित्रकला के प्रमुख उदाहरण हैं।

- उर्दू भाषा विकास: The उर्दू भाषा मुगल काल के दौरान फारसी, अरबी और स्थानीय भारतीय भाषाओं से प्रभावित होकर उर्दू का विकास शुरू हुआ। अकबर के दरबार ने साहित्यिक भाषा के रूप में उर्दू के विकास में योगदान दिया।

- वास्तुकला: अकबर ने फारसी, इस्लामी और भारतीय शैलियों का सम्मिश्रण करते हुए भव्य वास्तुशिल्प परियोजनाएं शुरू कीं। फतेहपुर सीकरीअकबर द्वारा निर्मित नया राजधानी शहर, महलों, मस्जिदों और प्रांगणों सहित प्रभावशाली मुगल वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अकबर के शासनकाल के दौरान निर्मित यह मकबरा मुगल मकबरे की वास्तुकला का एक प्रारंभिक उदाहरण है और ताजमहल का पूर्ववर्ती है।

अकबर का व्यक्तित्व और विरासत:

अकबर अपनी बौद्धिक जिज्ञासा, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण भारत के अपने दृष्टिकोण और अपने गतिशील व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे।

- बौद्धिक जिज्ञासा: अकबर को ज्ञान और शिक्षा में रुचि थी। उन्होंने एक विशाल पुस्तकालय बनवाया और विविध विषयों पर बौद्धिक चर्चा और बहस को प्रोत्साहित किया।

- एकीकृत भारत का विजन: अकबर का लक्ष्य धार्मिक और जातीय विभाजनों से परे एक एकीकृत और समावेशी साम्राज्य बनाना था। धार्मिक सहिष्णुता और विभिन्न समूहों को कुलीन वर्ग में शामिल करने की उनकी नीतियों का उद्देश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करना था।

- स्थायी विरासत: अकबर के शासनकाल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण युग और भारतीय इतिहास में एक रचनात्मक काल माना जाता है। उनकी प्रशासनिक प्रणाली, धार्मिक नीतियों और सांस्कृतिक संरक्षण का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उन्हें एक बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारत में एक मजबूत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध मुगल साम्राज्य की नींव रखी।

अकबर की विरासत पर बहस और पुनर्मूल्यांकन जारी है, लेकिन एक ऐसे शासक के रूप में उनका महत्व, जिसने मध्यकालीन भारत में एक समन्वित और समावेशी साम्राज्य बनाने का प्रयास किया, निर्विवाद है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें