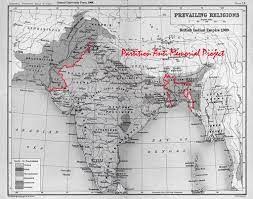

The भारत का विभाजन 1947 में ब्रिटिश भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र डोमिनियन में हुआ था। ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता के साथ हुई इस महत्वपूर्ण घटना के परिणामस्वरूप मानव इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक प्रवासन में से एक हुआ और इसके साथ ही हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के बीच भयानक सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। विभाजन भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक और जटिल अध्याय बना हुआ है, जिसकी स्थायी विरासत आज भी इस क्षेत्र को आकार दे रही है।

पृष्ठभूमि: द्वि-राष्ट्र सिद्धांत और सांप्रदायिकता:

विभाजन का मूल आधार था सांप्रदायिकता, विशेष रूप से द्वि-राष्ट्र सिद्धांतजिसमें कहा गया था कि ब्रिटिश भारत के हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं और इसलिए उनके अलग-अलग राज्य होने चाहिए।

- मुस्लिम लीग का उदय: The मुस्लिम लीग, के नेतृत्व में मुहम्मद अली जिन्ना, एक अलग मुस्लिम राज्य, पाकिस्तान के लिए प्राथमिक वकील बन गए। उन्होंने तर्क दिया कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक थे और हिंदू बहुसंख्यक शासन से अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए उन्हें एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता थी।

- सांप्रदायिक तनाव: हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव सदियों से मौजूद था, लेकिन ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान यह और भी बढ़ गया। धार्मिक आधार पर राजनीतिक लामबंदी, संसाधनों और राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा और सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं ने इस विभाजन को बढ़ाने में योगदान दिया।

- फूट डालो और राज करो की ब्रिटिश नीति: कुछ इतिहासकारों का तर्क है कि ब्रिटिश नीतियों ने, जानबूझकर या अनजाने में, भारत में सांप्रदायिक विभाजन में योगदान दिया, हालांकि इस भूमिका की सीमा पर बहस होती है।

विभाजन की ओर ले जाने वाली घटनाएँ:

भारत के विभाजन का निर्णय स्वतंत्रता की बढ़ती मांग और बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में लिया गया था।

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का संदर्भ: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया था कि वह अब भारत में औपनिवेशिक शासन को जारी नहीं रख सकती। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने काफ़ी तेज़ी पकड़ ली थी।

- वार्ता और माउंटबेटन योजना: स्वतंत्रता की शर्तों के संबंध में ब्रिटिश सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जटिल बातचीत हुई। माउंटबेटन योजनाजून 1947 में घोषित संविधान सभा ने भारत के विभाजन तथा भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वतंत्रता प्रदान करने की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।

- विभाजन की स्वीकृति: महात्मा गांधी ने शुरू में विभाजन का विरोध किया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल सहित कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने अंततः इसे आगे के रक्तपात से बचने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक दर्दनाक आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग विभाजन के लिए अड़ी हुई थी।

रैडक्लिफ रेखा और सीमा सीमांकन:

भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को 'भारत-पाकिस्तान सीमा' के नाम से जाना जाता है। रैडक्लिफ़ लाइनसर सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता वाले सीमा आयोग द्वारा जल्दबाजी में यह मसौदा तैयार किया गया था।

- जल्दबाजी और त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया: सीमा निर्धारण की प्रक्रिया जल्दबाजी में और खराब तरीके से की गई। रेडक्लिफ, जो पहले कभी भारत नहीं आए थे, को अधूरे आंकड़ों और भारी राजनीतिक दबाव के आधार पर सीमा निर्धारण के लिए सिर्फ कुछ सप्ताह का समय दिया गया।

- मनमाना विभाजन: रैडक्लिफ़ रेखा ने मनमाने ढंग से पंजाब और बंगाल जैसे प्रांतों को विभाजित किया, जिसमें गाँव, कस्बे और यहाँ तक कि परिवार भी शामिल थे। इस विभाजन में अक्सर भौगोलिक निकटता, आर्थिक विचारों और स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी की जाती थी।

- भ्रम और अराजकता: विभाजन के दौरान जल्दबाजी में किए गए त्रुटिपूर्ण सीमा निर्धारण ने व्यापक भ्रम और अराजकता को जन्म दिया, क्योंकि लोग प्रायः इस बात को लेकर अनिश्चित रहते थे कि वे कहां के निवासी हैं और उनके घर और गांव सीमा के किस ओर स्थित हैं।

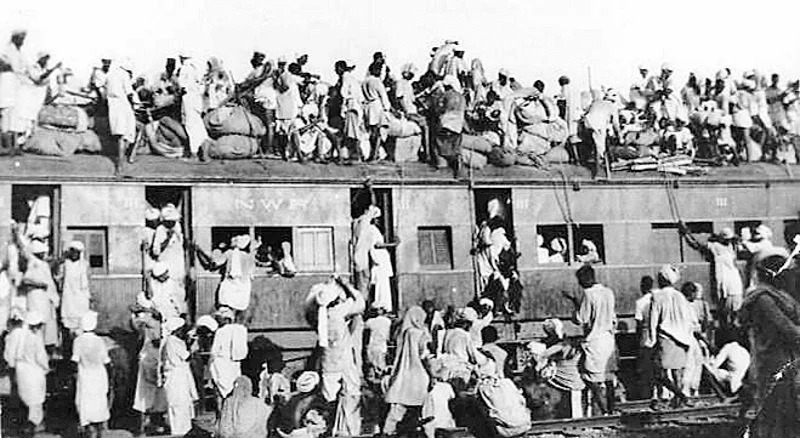

सामूहिक प्रवास और हिंसा:

विभाजन ने मानव इतिहास में सबसे बड़े और सबसे दुखद सामूहिक पलायन को जन्म दिया।

- लाखों लोग विस्थापित: पाकिस्तान बनने वाले इलाकों से लाखों हिंदू और सिख भारत चले गए, और भारत बनने वाले इलाकों से लाखों मुसलमान पाकिस्तान चले गए। विस्थापित लोगों की कुल संख्या का अनुमान 10 से 20 मिलियन के बीच है।

- सांप्रदायिक हिंसा: इस पलायन के साथ ही सीमा के दोनों ओर भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भी हुई। हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने एक-दूसरे पर क्रूर हमले, नरसंहार और व्यापक अत्याचार किए।

- जीवन की हानि और आघात: विभाजन के दौरान मरने वालों की संख्या का अनुमान काफ़ी अलग-अलग है, जो लाखों से लेकर शायद दस लाख से ज़्यादा तक है। लाखों लोग घायल हुए, बलात्कार किए गए, अपहरण किए गए और उन्हें भारी आघात और नुकसान सहना पड़ा।

तत्काल परिणाम और दीर्घकालिक परिणाम:

विभाजन के भारतीय उपमहाद्वीप पर तात्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम हुए।

- शरणार्थी संकट: भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट का सामना करना पड़ा, लाखों विस्थापित लोगों को आश्रय, भोजन और पुनर्वास की आवश्यकता थी। शरणार्थियों के पुनर्वास ने दोनों नव स्वतंत्र देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दीं।

- अनसुलझा कश्मीर मुद्दा: विभाजन के समय जम्मू और कश्मीर रियासत की स्थिति का समाधान नहीं हो पाया, जिसके कारण 1947-48 में प्रथम भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ और कश्मीर संघर्ष जारी रहा, जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत बना हुआ है।

- स्थायी राजनीतिक तनाव: विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे राजनीतिक तनाव और दुश्मनी पैदा हो गई, जिसके कारण कई युद्ध हुए और सीमा विवाद जारी रहे।

- सांप्रदायिकता और पहचान की राजनीति: विभाजन ने सांप्रदायिक पहचान को मजबूत किया तथा भारत और पाकिस्तान दोनों में सांप्रदायिकता और धार्मिक ध्रुवीकरण को जारी रखने में योगदान दिया।

- स्थायी मनोवैज्ञानिक प्रभाव: विभाजन का आघात भारत और पाकिस्तान में पीढ़ियों को प्रभावित करता है। हिंसा, विस्थापन और नुकसान की यादें उपमहाद्वीप की सामूहिक स्मृति में गहराई से समाई हुई हैं।

विरासत और स्मरण:

भारत का विभाजन इतिहास का एक अत्यंत संवेदनशील और विवादित हिस्सा बना हुआ है।

- त्रासदी के रूप में याद किया गया: इसे व्यापक रूप से एक त्रासदी, अत्यधिक पीड़ा, हिंसा और विस्थापन के काल के रूप में याद किया जाता है।

- सुलह के प्रयास: भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह, संवाद और समझ को बढ़ावा देने तथा विभाजन की विरासत से निपटने के लिए सीमा के दोनों ओर लगातार प्रयास चल रहे हैं।

- ऐतिहासिक महत्व: भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, राजनीति और सामाजिक गतिशीलता को समझने के लिए विभाजन एक महत्वपूर्ण घटना बनी हुई है। इसकी विरासत इस क्षेत्र और अतीत के साथ इसके संबंधों को आकार देती रहती है।

भारत का विभाजन सांप्रदायिकता, राजनीतिक विभाजन और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के विनाशकारी परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और मानस पर एक स्थायी निशान छोड़ गया है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें