परिचय

उत्तर वैदिक काल, जो लगभग 1200 से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है, भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक युग के दूसरे प्रमुख चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रारंभिक वैदिक या ऋग्वैदिक काल के बाद आता है। इस युग में क्षेत्र के सामाजिक-राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। वैदिक संस्कृति का केंद्र पंजाब से पूर्व की ओर उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थानांतरित हो गया। इस अवधि की विशेषता बाद के वेदों - सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद - के साथ-साथ ब्राह्मण, आरण्यक और प्रारंभिक उपनिषदों की रचना है। ये ग्रंथ अधिक जटिल सामाजिक पदानुक्रम, बड़े क्षेत्रीय राज्यों के उद्भव और धार्मिक विचारों और अनुष्ठान प्रथाओं के विकास को दर्शाते हैं। उत्तर वैदिक काल ने बाद के भारतीय दर्शन और सामाजिक-राजनीतिक संरचनाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण नींव रखी जो बाद के ऐतिहासिक काल की विशेषता होगी।

पृष्ठभूमि

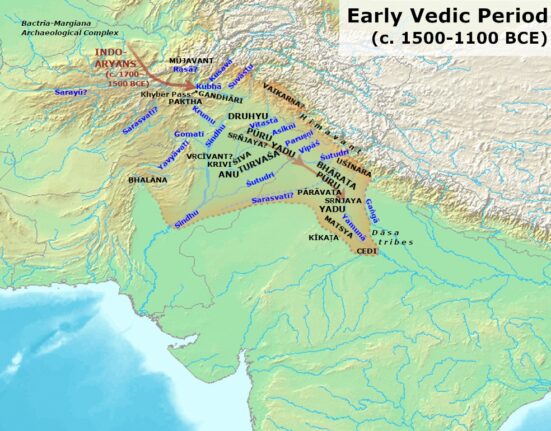

प्रारंभिक वैदिक काल से संक्रमण ने धीरे-धीरे भारतीय-आर्य भाषी समूहों के गंगा के बेसिन में पूर्व की ओर पलायन और बसावट को देखा। इस भौगोलिक बदलाव के साथ प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई, विशेष रूप से लोहे के औजारों का बढ़ता उपयोग, जिसने घने जंगलों को साफ करने और कृषि के विस्तार में मदद की। पहले के काल में रचित ऋग्वेद की कथाएँ और भजनों का महत्व बना रहा, लेकिन बाद के वैदिक ग्रंथों ने नए दृष्टिकोण पेश किए और मौजूदा अवधारणाओं को विस्तृत किया। आने वाले वैदिक लोगों और गंगा के मैदानों की स्वदेशी संस्कृतियों के बीच बातचीत ने भी इस युग के विकास को आकार देने में भूमिका निभाई।

भौगोलिक विस्तार और राजनीति

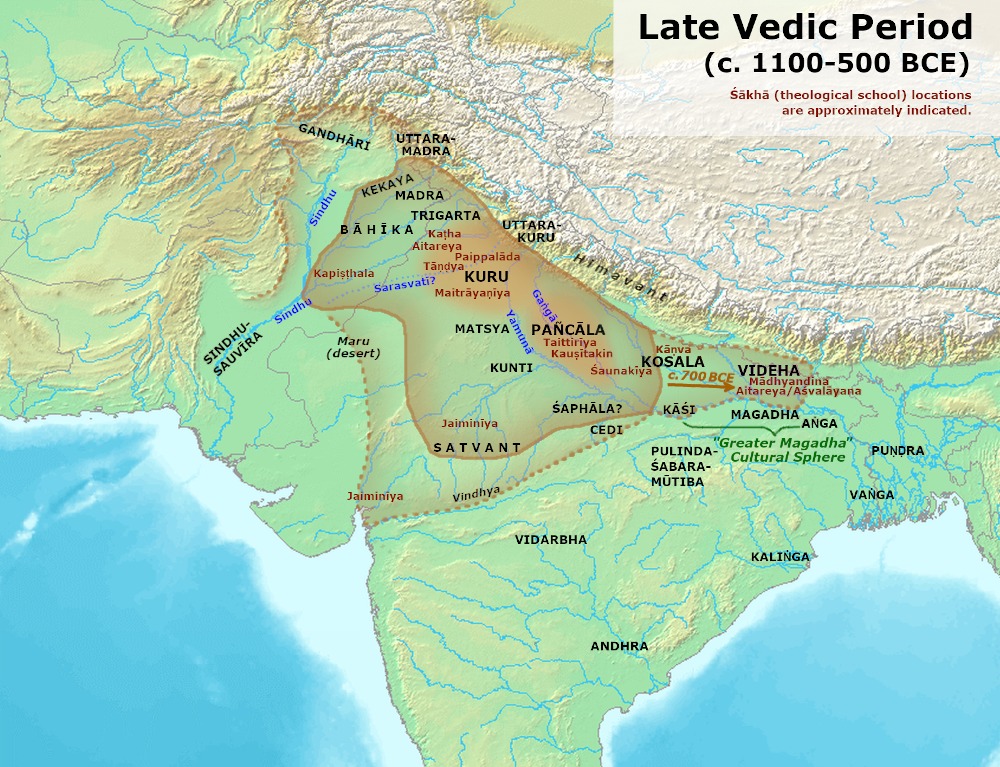

उत्तर वैदिक काल की एक परिभाषित विशेषता वैदिक संस्कृति का पूर्व की ओर विस्तार था। गतिविधि का केंद्र सप्त सिंधु क्षेत्र (पंजाब) से गंगा-यमुना दोआब और उससे आगे चला गया, जिसमें कुरु, पंचाल, काशी और कोसल जैसे क्षेत्र शामिल थे। यह विस्तार लोहे के औजारों द्वारा संभव की गई उन्नत कृषि तकनीकों द्वारा सुगम बनाया गया था। जौ के साथ-साथ चावल और गेहूं प्रमुख फसलें बन गईं। राजनीतिक रूप से, प्रारंभिक वैदिक काल की जनजातीय संरचना धीरे-धीरे जनपदों के रूप में जानी जाने वाली बड़ी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए रास्ता बनाती है। प्रमुखों की शक्ति, जिन्हें अब अक्सर राजा कहा जाता है, बढ़ गई, और वंशानुगत राजत्व की अवधारणा अधिक मजबूती से स्थापित हो गई। शाही अनुष्ठानों और समारोहों को प्रमुखता मिली, जो शासकों के बढ़ते अधिकार को दर्शाता है। सभा और समिति, जो पहले की लोकप्रिय सभाएँ थीं, ने अपनी शक्ति में गिरावट देखी, और राजनीतिक परिदृश्य अधिक पदानुक्रमित हो गया।

सामाजिक संगठन

उत्तर वैदिक काल की सामाजिक संरचना चार-स्तरीय वर्ण व्यवस्था के पूर्ण उद्भव के साथ अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्तरीकृत हो गई। ब्राह्मणों (पुजारी और विद्वान) ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, जटिल अनुष्ठानों को करने और पवित्र ज्ञान को संरक्षित करने में उनकी भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती गई। क्षत्रिय (योद्धा और शासक) दूसरे स्थान पर थे, जो शासन और रक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वैश्य (व्यापारी, किसान और पशुपालक) तीसरे स्तर पर थे, जो आर्थिक गतिविधियों में लगे हुए थे। शूद्र (मजदूर और नौकर) सबसे निचले स्थान पर थे, जिन्हें अन्य तीन वर्णों की सेवा करने का काम सौंपा गया था। यह वर्ण व्यवस्था तेजी से वंशानुगत और कठोर होती गई, जिसने बाद की जाति व्यवस्था के लिए आधार तैयार किया। वर्णों के बीच सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई, और विस्तृत नियम और विनियम सामाजिक संबंधों को नियंत्रित करते थे।

धर्म और दर्शन

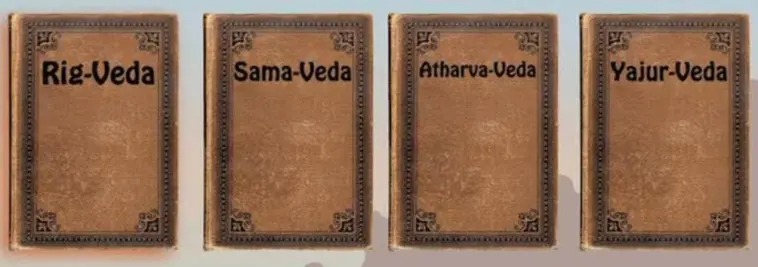

उत्तर वैदिक काल के धार्मिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद संकलित किए गए, जिनमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट उद्देश्य था। सामवेद में ऋग्वेद से प्राप्त धुनें और मंत्र शामिल थे, जिनका उद्देश्य धार्मिक उद्देश्यों के लिए था। यजुर्वेद में गद्य मंत्र और बलि के दौरान पढ़े जाने वाले सूत्र शामिल थे। अथर्ववेद में भजन, मंत्र और मन्त्र शामिल थे, जो अधिक रूढ़िवादी वैदिक परंपराओं के साथ-साथ लोकप्रिय मान्यताओं और प्रथाओं को दर्शाते थे।

इन वेदों से जुड़े ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद थे। ब्राह्मण गद्य ग्रंथ थे जो वैदिक अनुष्ठानों, उनके प्रतीकात्मक महत्व और पुजारियों के कर्तव्यों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करते थे। आरण्यक, या "वन पुस्तकें", अनुष्ठानों की रहस्यमय और दार्शनिक व्याख्याएँ प्रस्तुत करती थीं, जो एकांत में रहने वाले तपस्वियों और संन्यासियों के लिए थीं। उपनिषद, जिन्हें वैदिक परंपरा की दार्शनिक परिणति माना जाता है, ने अधिक अमूर्त और आत्मनिरीक्षण विचारों की ओर बदलाव को चिह्नित किया। उन्होंने वास्तविकता, स्वयं (आत्मा), परम वास्तविकता (ब्रह्म) और उनके बीच के संबंध की प्रकृति के बारे में मौलिक प्रश्नों की खोज की। इस अवधि के दौरान कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष (मुक्ति) जैसी प्रमुख अवधारणाएँ आकार लेने लगीं, जिन्होंने वेदांत सहित भारतीय दर्शन के विभिन्न विद्यालयों की नींव रखी।

अनुष्ठान और बलिदान

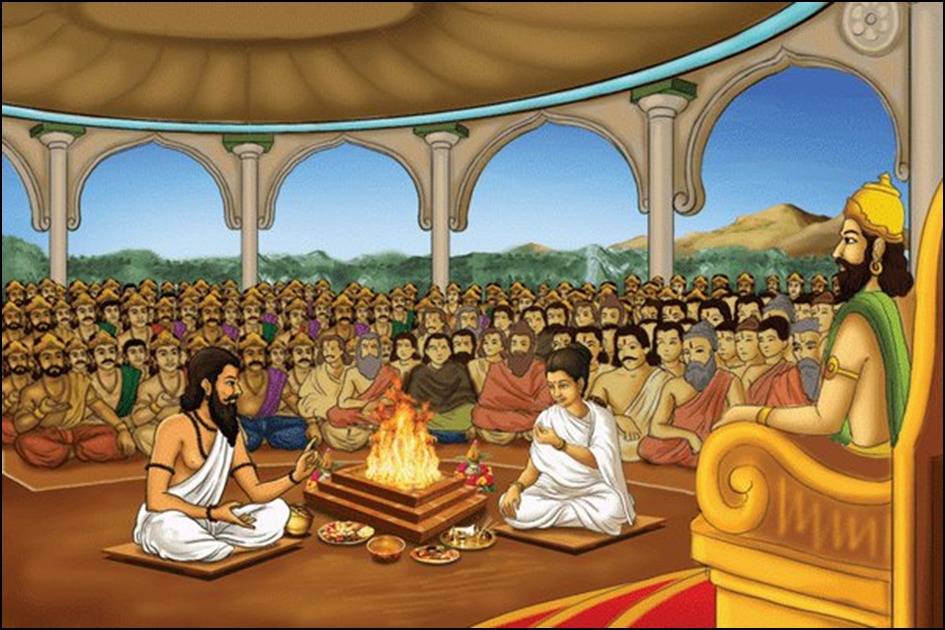

विस्तृत सार्वजनिक अनुष्ठान और बलिदान उत्तर वैदिक काल की धार्मिक प्रथाओं का केंद्र बन गए। ये समारोह, जो अक्सर कई दिनों या वर्षों तक चलते थे, माना जाता था कि वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं और समृद्धि सुनिश्चित करते हैं। अश्वमेध (घोड़े की बलि), राजसूय (शाही अभिषेक), और वाजपेय (रथ दौड़) राजाओं द्वारा अपनी शक्ति और वैधता का दावा करने के लिए किए जाने वाले कुछ प्रमुख अनुष्ठान थे। प्रारंभिक वैदिक काल की सरल प्रथाओं की तुलना में इन अनुष्ठानों की जटिलता काफी बढ़ गई, जिसके लिए विशेष ब्राह्मण पुजारियों की विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। सटीक प्रदर्शन और इन बलिदानों की कथित प्रभावकारिता पर जोर उत्तर वैदिक धर्म की एक परिभाषित विशेषता बन गई।

अर्थव्यवस्था और जीवनशैली

उपजाऊ गंगा के मैदानों में बसावट और लौह प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कृषि में अधिक मजबूती से निहित हो गई। चावल और गेहूं मुख्य फसल बन गए, जो जौ के पूरक थे। गांव बसावट के प्राथमिक केंद्र बन गए, और शहरी केंद्रों की शुरुआत होने लगी। विभिन्न कारीगरी कौशल के विकास के साथ शिल्प विशेषज्ञता में वृद्धि हुई। आंतरिक और बाहरी दोनों तरह के व्यापार का विस्तार हुआ, हालांकि इस अवधि के पुरातात्विक साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में कम प्रचुर मात्रा में हैं। उत्तर वैदिक लोगों की जीवनशैली अधिक व्यवस्थित और जटिल हो गई, जो सामाजिक संगठन और आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन को दर्शाती है।

प्रभाव और महत्व

उत्तर वैदिक काल एक परिवर्तनकारी युग था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। वर्ण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का भारतीय समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उपनिषदों की दार्शनिक अंतर्दृष्टि ने भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं के विविध विद्यालयों के लिए आधार तैयार किया। बड़े क्षेत्रीय राज्यों के उदय ने बाद के काल में शक्तिशाली राज्यों और साम्राज्यों के उदय के लिए मंच तैयार किया। इस युग के धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाएँ विकसित होती रहीं और कई हिंदू परंपराओं का आधार बनीं।

परंपरा

उत्तर वैदिक काल की विरासत भारतीय संस्कृति और विचार में गहराई से समाहित है। इस समय के दौरान उभरे वेद और दार्शनिक ग्रंथ हिंदू धर्म के लिए आधार बने हुए हैं। वर्ण, धर्म, कर्म और मोक्ष की अवधारणाएँ भारत में सामाजिक और नैतिक विचारों को प्रभावित करती रहती हैं। इस अवधि के दौरान विकसित हुई संस्कृत भाषा एक समृद्ध साहित्यिक और बौद्धिक विरासत वाली शास्त्रीय भाषा बनी हुई है। यह अवधि भारतीय सभ्यता और इसकी स्थायी परंपराओं के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें