परिचय

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व करता है। यह कांस्य युग की सभ्यता, जो सिंधु नदी घाटी और आधुनिक भारत और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में पनपी थी, ने 1900 ईसा पूर्व के आसपास पतन की प्रक्रिया शुरू की। इस अवधि में प्रमुख शहरी केंद्रों का क्रमिक परित्याग, बस्तियों के पैटर्न में बदलाव और सभ्यता की विशिष्ट विशेषताओं का अंततः विघटन देखा गया। जबकि इस गिरावट के सटीक कारण विद्वानों की बहस और शोध का विषय बने हुए हैं, माना जाता है कि पर्यावरणीय परिवर्तन, नदी प्रणालियों में बदलाव, आर्थिक परिवर्तन और आंतरिक सामाजिक या राजनीतिक गतिशीलता सहित विभिन्न कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह गिरावट जरूरी नहीं कि अचानक पतन हो, बल्कि परिवर्तन की एक लंबी अवधि थी जिसने अंततः इस अत्यधिक उन्नत और रहस्यमय सभ्यता के अंत का नेतृत्व किया। इस गिरावट के पीछे के कारणों को समझना प्रारंभिक मानव समाजों के प्रक्षेपवक्र और सभ्यता और उसके पर्यावरण के बीच जटिल अंतर्संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है।

पृष्ठभूमि

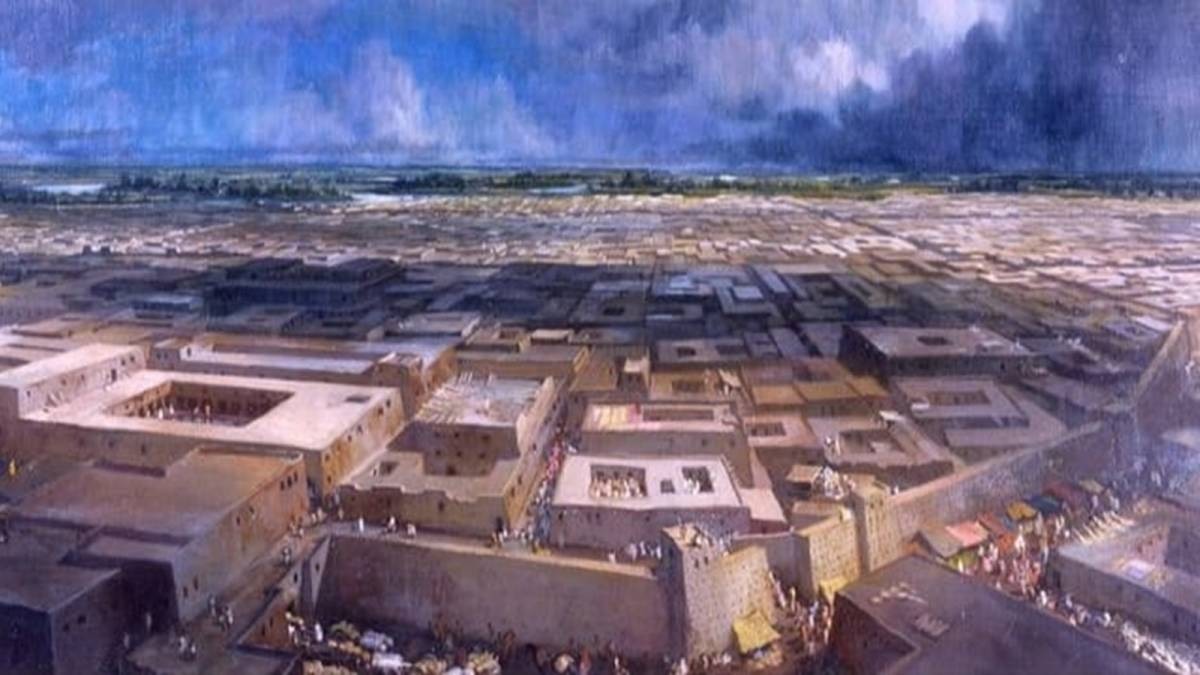

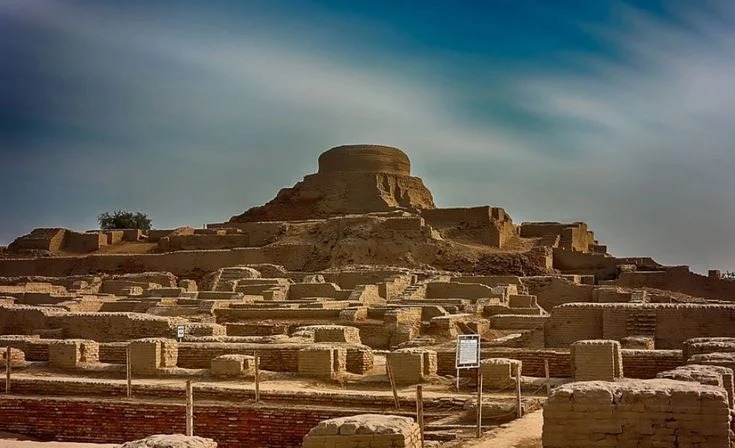

सिंधु घाटी सभ्यता तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में उभरी, जो लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने परिपक्व चरण में पहुँची। इस अवधि के दौरान, इसने मोहनजो-दारो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल सहित परिष्कृत शहरी केंद्रों का विकास किया, जिनकी विशेषता सावधानीपूर्वक नगर नियोजन, मानकीकृत ईंट वास्तुकला, उन्नत स्वच्छता प्रणाली और मेसोपोटामिया और उससे आगे तक फैले जटिल व्यापार नेटवर्क थे। सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और शिल्प उत्पादन पर आधारित थी, जिसमें मानकीकृत वजन और माप के प्रमाण एक सुव्यवस्थित समाज का सुझाव देते हैं। उनकी लिपि अभी भी अपठित है, जो उनकी संस्कृति और सामाजिक संरचना के आसपास के रहस्य को और बढ़ाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा था, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर-पश्चिम भारत के एक बड़े हिस्से को कवर करता था, जो इसे सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यताओं में से एक बनाता है। पतन की ओर ले जाने वाला काल, जिसे परिपक्व हड़प्पा चरण के रूप में जाना जाता है, उनकी उपलब्धियों के चरम को दर्शाता है।

पतन के सिद्धांत

1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। ये सिद्धांत परस्पर अनन्य नहीं हैं, और यह संभावना है कि इस जटिल प्रक्रिया में कई कारकों का संयोजन योगदान देता है।

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय कारक

एक प्रमुख सिद्धांत महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तनों पर केंद्रित है, जिसका सिंधु घाटी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। पुरातात्विक और भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि इस समय के आसपास, शुष्कता और लंबे समय तक सूखे की स्थिति रही होगी। प्राचीन तलछट और पराग रिकॉर्ड के विश्लेषण से मानसून के पैटर्न में बदलाव का संकेत मिलता है, जिससे संभावित रूप से वर्षा में कमी और कृषि उत्पादकता में गिरावट हो सकती है। सभ्यता की जीवन रेखा सिंधु नदी प्रणाली ने भी अपने मार्ग में बदलाव का अनुभव किया होगा, जिससे बड़ी शहरी आबादी के लिए सिंचाई और पानी की उपलब्धता प्रभावित हुई होगी। इसके अलावा, साक्ष्य सरस्वती नदी के सूखने का सुझाव देते हैं, जो इस क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण नदी प्रणाली थी। इन पर्यावरणीय तनावों के कारण खाद्यान्न की कमी, पलायन और स्थापित शहरी केंद्रों में व्यवधान हो सकता है।

नदी प्रणालियों में बदलाव

सिंधु घाटी सभ्यता जल संसाधनों, कृषि और परिवहन के लिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर बहुत अधिक निर्भर थी। इन नदियों के मार्गों में परिवर्तन के विनाशकारी परिणाम हो सकते थे। कुछ शोधकर्ताओं का सुझाव है कि टेक्टोनिक गतिविधि या प्राकृतिक बदलावों के कारण कुछ नदी चैनल समाप्त हो गए और नए चैनल उभर आए। इससे पहले के चैनलों के किनारे बसी बस्तियों का पतन और बाद के चैनलों के किनारे नए केंद्रों का उदय हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि सरस्वती नदी का सूखना या उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन, विशेष रूप से, इसके बेसिन में बस्तियों के पतन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। नदी प्रणालियों में बदलाव ने कृषि पद्धतियों, व्यापार मार्गों और सभ्यता की समग्र आर्थिक स्थिरता को बाधित किया होगा।

व्यापार और आर्थिक कारकों में गिरावट

सिंधु घाटी सभ्यता अन्य समकालीन सभ्यताओं, विशेष रूप से मेसोपोटामिया के साथ व्यापक व्यापार में लगी हुई थी। इस व्यापार में गिरावट ने उनकी अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया होगा। इस गिरावट के कारणों में व्यापारिक साझेदारों में राजनीतिक अस्थिरता, वैकल्पिक व्यापार मार्गों का उदय या सिंधु वस्तुओं की मांग में कमी शामिल हो सकती है। कम व्यापार के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाई ने शहरी केंद्रों को कमजोर कर दिया होगा और उन्हें छोड़ने में योगदान दिया होगा। साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के चरणों के दौरान लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट का सुझाव देते हैं, जिसने मौजूदा समस्याओं को और बढ़ा दिया होगा।

सामाजिक और राजनीतिक कारक

आंतरिक सामाजिक या राजनीतिक कारकों ने भी गिरावट में योगदान दिया हो सकता है। समय के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता में कठोर सामाजिक संरचनाएँ या शासन प्रणाली अस्थिर हो गई होगी। बाद के चरणों में शहरी नियोजन और सार्वजनिक कार्यों की गुणवत्ता में गिरावट के प्रमाण हैं, जो केंद्रीकृत प्राधिकरण या प्रशासनिक क्षमता के संभावित टूटने का सुझाव देते हैं। कुछ विद्वान संभावित सामाजिक अशांति या आंतरिक संघर्षों के बारे में अनुमान लगाते हैं, जिन्होंने सभ्यता के ताने-बाने को कमजोर कर दिया होगा। प्रमुख शहरी केंद्रों में अधिक जनसंख्या ने संसाधनों को भी कमज़ोर किया होगा और सामाजिक तनाव को जन्म दिया होगा।

रोग और महामारी

पुरातात्विक साक्ष्यों द्वारा कम निश्चित रूप से समर्थित होने के बावजूद, व्यापक महामारी की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में संभावित रूप से सीमित स्वच्छता वाले घनी आबादी वाले शहरी केंद्र संक्रामक रोगों के प्रकोप और प्रसार के लिए असुरक्षित हो सकते थे। एक बड़ी महामारी ने जनसंख्या को काफी कम कर दिया और समाज के कामकाज को बाधित कर दिया, जिससे इसकी गिरावट में योगदान मिला। हालाँकि, सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पर महामारी के लिए ठोस पुरातात्विक साक्ष्य अभी भी अभाव में हैं।

आर्यन आक्रमण सिद्धांत

ऐतिहासिक रूप से, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लिए प्रमुख सिद्धांतों में से एक आर्यन आक्रमण सिद्धांत था, जो यह मानता था कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया से इंडो-आर्यन भाषी लोगों की आमद ने सिंधु शहरों की विजय और विनाश को जन्म दिया। यह सिद्धांत काफी हद तक ऋग्वेद की व्याख्याओं और मोहनजो-दारो में पाए गए कंकाल अवशेषों जैसे पुरातात्विक निष्कर्षों पर आधारित था। हालाँकि, इस सिद्धांत को आधुनिक पुरातात्विक और भाषाई शोध द्वारा काफी हद तक खारिज कर दिया गया है। इस अवधि में बड़े पैमाने पर आक्रमण या व्यापक विनाश का कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा, कथित आर्यन प्रवास और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की समयरेखा पूरी तरह से मेल नहीं खाती है। अब अधिकांश विद्वान मानते हैं कि गिरावट एक अचानक आक्रमण के बजाय ऊपर वर्णित कारकों के संयोजन द्वारा संचालित एक अधिक क्रमिक प्रक्रिया थी। जबकि उत्तर-पश्चिम से समूहों के साथ प्रवास और सांस्कृतिक संपर्क होने की संभावना थी, इसे सभ्यता के पतन का प्राथमिक कारण नहीं माना जाता है।

प्रभाव और महत्व

सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का इस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरी केंद्र धीरे-धीरे खत्म हो गए। बस्तियों के पैटर्न में बदलाव आया, संभवतः आबादी पूर्व और दक्षिण की ओर छोटे गांवों और ग्रामीण इलाकों में चली गई। सभ्यता की विशिष्ट शहरी विशेषताएं, जैसे मानकीकृत वास्तुकला, परिष्कृत स्वच्छता और लंबी दूरी का व्यापार, धीरे-धीरे गायब हो गए। इस अवधि ने भारतीय उपमहाद्वीप में नए सांस्कृतिक और सामाजिक संरचनाओं की ओर संक्रमण को चिह्नित किया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से गायब नहीं हुई, इसका परिपक्व शहरी चरण समाप्त हो गया, जिसने बाद के ऐतिहासिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

परंपरा

सिंधु घाटी सभ्यता का पतन प्राचीन दुनिया के महान रहस्यों में से एक है। जबकि विभिन्न सिद्धांत प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, इसके परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कारकों का सटीक संयोजन अभी भी बहस का विषय है। चल रहे पुरातात्विक अनुसंधान और वैज्ञानिक विश्लेषण में प्रगति इस आकर्षक अवधि पर प्रकाश डालना जारी रखती है। सिंधु घाटी सभ्यता की विरासत, इसके पतन में भी, मानव समाज और उनके पर्यावरण के बीच जटिल संबंधों, यहां तक कि सबसे उन्नत सभ्यताओं की नाजुकता और सांस्कृतिक परिवर्तन और अनुकूलन की निरंतर प्रक्रिया को उजागर करती है।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें