परिचय

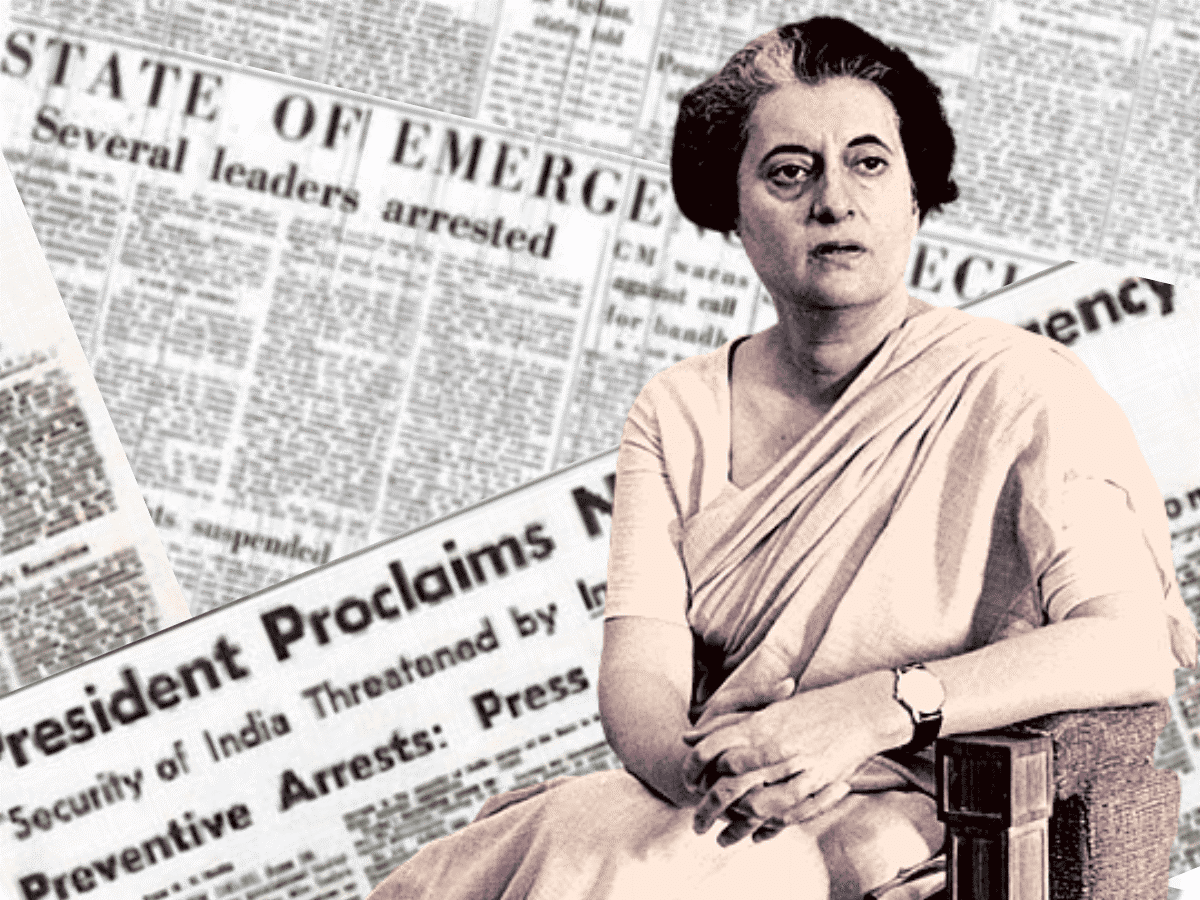

भारत में आपातकाल 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक 21 महीने की अवधि थी, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की थी। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जारी किया गया, आपातकाल जाहिर तौर पर मौजूदा "आंतरिक अशांति" के कारण घोषित किया गया था। हालाँकि, इसे बड़े पैमाने पर सत्तावादी शासन की अवधि के रूप में देखा जाता है जहाँ लोकतांत्रिक सिद्धांतों को निलंबित कर दिया गया था और मानवाधिकारों का व्यापक रूप से उल्लंघन किया गया था। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद अवधियों में से एक है।

पृष्ठभूमि: राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भ

भारत में 1970 के दशक की शुरुआत में सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक उथल-पुथल की स्थिति थी, जिसने आपातकाल के लिए एक अस्थिर पृष्ठभूमि तैयार की। इस माहौल में योगदान देने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित थे:

- आर्थिक कठिनाई: 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध और 1973 के तेल संकट के बाद गंभीर आर्थिक तनाव पैदा हो गया। मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई, जो 1974 में 20% तक पहुंच गई। बेरोजगारी बहुत अधिक थी, खासकर शिक्षित युवाओं में। खाद्य पदार्थों की कमी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने लोगों में असंतोष को बढ़ावा दिया।

- राजनीतिक अशांति और विपक्षी आंदोलन: बढ़ते जन असंतोष ने व्यापक विरोध और हड़तालों को जन्म दिया। इनमें से उल्लेखनीय 1974 में गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन था, जो शुरू में बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के कारण शुरू हुआ था, जो राज्य सरकार के इस्तीफे की मांग में बदल गया। बिहार में भी इसी तरह की अशांति हुई, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ गांधीवादी समाजवादी जयप्रकाश नारायण (जेपी) ने किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ “संपूर्ण क्रांति” (सम्पूर्ण क्रांति) का आह्वान किया।

- कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का क्षरण: इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने 1971 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की थी, लेकिन आर्थिक मंदी और भ्रष्टाचार तथा सत्तावादी प्रवृत्तियों के आरोपों के कारण इसकी लोकप्रियता कम होती जा रही थी। विपक्षी दल, जो पहले बिखर चुके थे, एकजुट होने लगे और कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने लगे।

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला (1975): 12 जून, 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला एक महत्वपूर्ण क्षण था। न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने राज नारायण द्वारा दायर याचिका के आधार पर इंदिरा गांधी को 1971 के लोकसभा चुनावों में चुनावी कदाचार का दोषी पाया, जिन्होंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। न्यायालय ने उनके चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उन्हें छह साल तक पद पर बने रहने के अयोग्य घोषित कर दिया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने सशर्त स्थगन देते हुए उन्हें अपील लंबित रहने तक प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी, लेकिन राजनीतिक क्षति बहुत अधिक थी, और विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग तेज कर दी।

आपातकाल की घोषणा (25 जून, 1975)

बढ़ते दबाव और राजनीतिक अस्थिरता के डर से इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा करने का फैसला किया। आपातकाल की घोषणा से पहले और उस रात की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार थीं:

- गुप्त तैयारियां: 25 जून से पहले के दिनों में इंदिरा गांधी और उनके कुछ करीबी लोगों ने, जिनमें तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे भी शामिल थे, गुप्त रूप से आपातकाल की योजना बनाई। कैबिनेट मंत्रियों को इस बारे में ज़्यादातर अंधेरे में रखा गया।

- राष्ट्रपति के साथ बैठक: 25 जून की शाम को इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मुलाकात की और उन्हें "आंतरिक अशांति" के आधार पर आपातकाल घोषित करने की सलाह दी। राष्ट्रपति ने कथित तौर पर कैबिनेट से परामर्श किए बिना या औचित्य की पूरी तरह से जांच किए बिना संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत घोषणा पर हस्ताक्षर कर दिए।

- भोर से पहले की कार्रवाई (26 जून, 1975): आधिकारिक घोषणा से पहले, व्यापक कार्रवाई शुरू की गई:

- विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी: 26 जून की सुबह जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और कई अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें एहतियातन हिरासत में रखा गया।

- प्रेस को बिजली कटौती: समाचारों के तत्काल प्रसार और विपक्षी प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए दिल्ली के प्रमुख समाचार पत्रों के कार्यालयों की बिजली आपूर्ति जानबूझकर काट दी गई।

- सेंसरशिप आदेश: सभी मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। दिशा-निर्देश जारी किए गए कि ऐसी किसी भी चीज़ का प्रकाशन प्रतिबंधित किया जाए जो सरकार या आपातकाल की आलोचना करती हो।

आपातकाल की विशेषताएं और प्रभाव

आपातकालीन अवधि नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के व्यवस्थित दमन की विशेषता थी:

- मौलिक अधिकारों का निलंबन: संविधान के अनुच्छेद 19 में भाषण और अभिव्यक्ति, सभा और आवागमन की स्वतंत्रता जैसी मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी, जिसे निलंबित कर दिया गया। अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) सहित अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन पर भी गंभीर रूप से अंकुश लगाया गया।

- निवारक नजरबंदी और बंदी प्रत्यक्षीकरण: आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) और अन्य निवारक निरोध कानूनों को सख्ती से लागू किया गया। हजारों राजनीतिक विरोधियों, छात्र नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के हिरासत में लिया गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण - न्यायालय में गैरकानूनी हिरासत को चुनौती देने का अधिकार - इस अवधि के दौरान प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि विवादास्पद मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। बंदी प्रत्यक्षीकरण मामला (एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, 1976)।

- प्रेस सेंसरशिप और मीडिया नियंत्रण: सभी समाचार और पत्रकारिता सामग्री पर पूर्व-सेंसरशिप लागू कर दी गई। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकारी अधिकारियों को अख़बारों के दफ़्तरों में तैनात किया गया। कई प्रकाशनों ने खाली जगह छोड़कर, प्रतीकात्मक सामग्री प्रकाशित करके या यहाँ तक कि बंद करके विरोध किया।

- न्यायिक संयम: न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमज़ोर किया गया। जहाँ कुछ उच्च न्यायालयों ने नागरिक स्वतंत्रता को बनाए रखने का प्रयास किया, वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के कार्यों के प्रति बड़े पैमाने पर सम्मानजनक रुख अपनाया।

- जबरन नसबंदी कार्यक्रम: आपातकाल के सबसे विवादास्पद पहलुओं में से एक इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी द्वारा संचालित परिवार नियोजन कार्यक्रम का आक्रामक क्रियान्वयन था। इसमें जबरन नसबंदी अभियान शामिल था, जिसमें विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को निशाना बनाया गया, जिससे व्यापक स्तर पर दुर्व्यवहार और मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ।

- 20 सूत्री कार्यक्रम: सत्तावादी उपायों के साथ-साथ, सरकार ने गरीबी उन्मूलन, आर्थिक सुधार और सामाजिक न्याय पर केंद्रित "20-सूत्री कार्यक्रम" को भी बढ़ावा दिया। हालाँकि, कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर अक्सर आपातकाल के दमनकारी राजनीतिक माहौल की छाया पड़ जाती थी।

आपातकाल की समाप्ति और 1977 के चुनाव

- आपातकाल हटाना: जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने अप्रत्याशित रूप से चुनावों की घोषणा की और राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। 21 मार्च 1977 को आधिकारिक तौर पर आपातकाल हटा लिया गया। इस निर्णय के कारणों पर बहस जारी है, लेकिन संभवतः इसके पीछे जनता के मूड का गलत आकलन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और यह विश्वास शामिल था कि विपक्ष पर्याप्त रूप से कमजोर हो गया था।

- 1977 आम चुनाव: चुनावों में जनता पार्टी (विभिन्न विपक्षी दलों का गठबंधन) के बैनर तले एकजुट विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी को निर्णायक रूप से हराया। इंदिरा गांधी खुद रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र हार गईं। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने केंद्र में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई।

परिणाम और विरासत

- शाह जांच आयोग: जनता सरकार ने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया। आयोग ने सत्ता के व्यापक दुरुपयोग, अवैध हिरासत और मानवाधिकार उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया।

- संवैधानिक संशोधन: भविष्य में आपातकालीन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए, 1978 का 44वाँ संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इसने अनुच्छेद 352 में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें आपातकाल की घोषणा करने के लिए कैबिनेट परामर्श की आवश्यकता और मौलिक अधिकारों के निलंबन के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना शामिल था।

- भारतीय राजनीति पर प्रभाव: आपातकाल ने भारतीय राजनीति पर गहरा असर डाला। इसने कांग्रेस प्रणाली को कमजोर किया और बहुदलीय राजनीतिक परिदृश्य के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इसने नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व के बारे में जागरूकता भी बढ़ाई।

- ऐतिहासिक बहस और मूल्यांकन: आपातकाल अभी भी गहन बहस और अलग-अलग व्याख्याओं का विषय बना हुआ है। जबकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह व्यवस्था और अनुशासन को बहाल करने के लिए एक आवश्यक, यद्यपि कठोर, उपाय था, विशेष रूप से 1970 के दशक के सामाजिक-आर्थिक संकटों और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए, प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि यह भारतीय लोकतंत्र पर एक अनुचित हमला था और देश के इतिहास का एक काला अध्याय था।

निष्कर्ष

1975-1977 का आपातकाल लोकतंत्र की कमज़ोरी और स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में भी इसके विध्वंस की संभावना की एक कठोर याद दिलाता है। इसने मौलिक अधिकारों की रक्षा और अधिनायकवाद को रोकने में संवैधानिक सुरक्षा उपायों, एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक स्वतंत्र प्रेस और एक सतर्क नागरिक के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित किया। आपातकाल के सबक समकालीन भारतीय राजनीति में गूंजते रहते हैं और राष्ट्र के लोकतांत्रिक लोकाचार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने हुए हैं।

इस बारे में प्रतिक्रिया दें